ডাটা কমিউনিকেশন: সকল অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর (৫ম)

ডাটা কমিউনিকেশন এর সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর জানুন। এই গাইডে OSI মডেল, TCP/IP, আইপি অ্যাড্রেস (IPv4/IPv6), সুইচিং এবং বিভিন্ন প্রোটোকল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়ঃ ডাটা কমিউনিকেশন

টেকনোলজিঃ কম্পিউটার (৫ম)

অনুশীলনী-১

০১। ডাটা কমিউনিকেশনের সংজ্ঞা দাও? উত্তর: ডাটা কমিউনিকেশন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুটি বা তার বেশি ডিভাইসের মধ্যে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎস থেকে ডেটা তৈরি হয়ে ট্রান্সমিটার, মিডিয়াম বা মাধ্যম এবং রিসিভারের মধ্যে দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছায়।

০২। ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন এর সংজ্ঞা দাও? উত্তর: ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন হলো এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য বা সংকেত (সিগন্যাল) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো হয়। যেমন - টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট।

০৩। সিরিয়াল কমিউনিকেশন কি? উত্তর: সিরিয়াল কমিউনিকেশন হলো এমন এক ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি যেখানে ডেটার বিটগুলো একটির পর একটি করে অর্থাৎ ক্রমানুসারে (serially) একটিমাত্র চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

০৪। ডাটা কি? উত্তর: ডাটা হলো তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক, যা কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজানো থাকে। সহজ কথায়, যেকোনো তথ্য বা ইনফরমেশনের কাঁচামালই হলো ডেটা। যেমন - বর্ণ, সংখ্যা, ছবি, শব্দ ইত্যাদি।

০৫। এনালগ এবং ডিজিটাল সিগন্যাল কাকে বলে? উত্তর:

- এনালগ সিগন্যাল (Analog Signal): যে সিগন্যাল সময়ের সাথে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে, তাকে এনালগ সিগন্যাল বলে। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন (continuous) তরঙ্গ। যেমন - মানুষের কণ্ঠস্বর, পুরনো টেলিফোনের সিগন্যাল।

- ডিজিটাল সিগন্যাল (Digital Signal): যে সিগন্যাল শুধুমাত্র দুটি নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন (discrete) মান (সাধারণত ০ এবং ১) গ্রহণ করতে পারে, তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলে। এটি ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। যেমন - কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ডেটা সিগন্যাল।

০৬। ফ্রিকোয়েন্সি এর সংজ্ঞা দাও? উত্তর: ফ্রিকোয়েন্সি হলো প্রতি সেকেন্ডে কোনো তরঙ্গ বা সিগন্যালের পূর্ণ চক্রের সংখ্যা। অর্থাৎ, এক সেকেন্ডে একটি সিগন্যাল যতবার কাঁপে বা পুনরাবৃত্তি করে, তাকে তার ফ্রিকোয়েন্সি বলে। এর একক হলো হার্টজ (Hertz বা Hz)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অংকন করে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। উত্তর: একটি ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম মূলত পাঁচটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত।

ব্লক ডায়াগ্রাম:

উৎস (Source) -> প্রেরক (Transmitter) -> ট্রান্সমিশন মাধ্যম (Transmission Medium) -> প্রাপক (Receiver) -> গন্তব্য (Destination)

উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- উৎস (Source): এটি ডেটা বা তথ্য তৈরি করে। যেমন - একজন ব্যক্তি কম্পিউটারে কিছু টাইপ করছেন।

- প্রেরক (Transmitter): এটি উৎস থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে ট্রান্সমিশন মাধ্যমের উপযোগী সিগন্যালে রূপান্তরিত করে। যেমন - মডেম ডিজিটাল ডেটাকে এনালগ সিগন্যালে পরিণত করে।

- ট্রান্সমিশন মাধ্যম (Transmission Medium): এটি সিগন্যালকে প্রেরক থেকে প্রাপকের কাছে বহন করে নিয়ে যায়। যেমন - তার (Twisted Pair, Coaxial Cable) বা বেতার (Radio Waves, Microwaves)।

- প্রাপক (Receiver): এটি ট্রান্সমিশন মাধ্যম থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং তাকে গন্তব্যের বোঝার উপযোগী ডেটায় রূপান্তরিত করে। যেমন - মডেম এনালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিটাল ডেটায় পরিণত করে।

- গন্তব্য (Destination): এটি প্রাপকের কাছ থেকে রূপান্তরিত ডেটা গ্রহণ করে। যেমন - অন্য প্রান্তের কম্পিউটার।

০২। ট্রানস্মিশন কমিশন সিস্টেম কখন ও কেন ব্যবহার করা হয়। উত্তর: প্রশ্নটি সম্ভবত "ট্রান্সমিশন সিস্টেম" বা "ট্রান্সমিশন মাধ্যম" সম্পর্কিত। ট্রান্সমিশন সিস্টেম ডেটা কমিউনিকেশনের একটি অপরিহার্য অংশ এবং এটি প্রেরক (Transmitter) ও প্রাপক (Receiver) এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সবসময়ই ব্যবহার করা হয়।

কখন ব্যবহার করা হয়: যখনই এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা পাঠানোর প্রয়োজন হয়, তখনই ট্রান্সমিশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

কেন ব্যবহার করা হয়:

- দূরবর্তী যোগাযোগ: দূরবর্তী ডিভাইসগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি পথ তৈরি করতে।

- তথ্য বহন: প্রেরকের পাঠানো সিগন্যালকে প্রাপক পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

- সংযোগ স্থাপন: নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভৌত বা যৌক্তিক সংযোগ স্থাপন করতে।

০৩। টেলিকমিউনিকেশন বলতে কি বুঝায়? উত্তর: টেলিকমিউনিকেশন বলতে বোঝায় দূরবর্তী স্থানে যেকোনো ধরনের তথ্য (যেমন - শব্দ, লেখা, ছবি, ভিডিও) তার বা বেতার প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠানো, গ্রহণ বা প্রক্রিয়াকরণ করার প্রক্রিয়া। এটি ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের একটি বিস্তৃত রূপ। উদাহরণস্বরূপ - টেলিফোন নেটওয়ার্ক, মোবাইল কমিউনিকেশন, রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার এবং ইন্টারনেট।

০৪। ডিজিটাল ও এনালগ কমিউনিকেশন এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। উত্তর: | বৈশিষ্ট্য | এনালগ কমিউনিকেশন | ডিজিটাল কমিউনিকেশন | | :--- | :--- | :--- | | সিগন্যালের ধরন | নিরবচ্ছিন্ন (Continuous) সিগন্যাল ব্যবহার করে। | বিচ্ছিন্ন (Discrete) সিগন্যাল (০ এবং ১) ব্যবহার করে। | | নয়েজের প্রভাব | নয়েজ বা बाहरी শব্দ দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়, ফলে সিগন্যালের মান কমে যায়। | নয়েজের প্রভাব অনেক কম, তাই তথ্যের নির্ভুলতা বেশি থাকে। | | ডেটার নির্ভুলতা | নির্ভুলতা তুলনামূলকভাবে কম। | নির্ভুলতা অনেক বেশি। | | ব্যান্ডউইথ | কম ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন হয়। | বেশি ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন হয়। | | নিরাপত্তা | ডেটা এনক্রিপ্ট করা কঠিন, তাই নিরাপত্তা কম। | ডেটা সহজে এনক্রিপ্ট করা যায়, তাই নিরাপত্তা বেশি। | | উদাহরণ | পুরনো ল্যান্ডলাইন টেলিফোন, রেডিও সম্প্রচার। | মোবাইল ফোন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল টেলিভিশন। |

০৫। ডাটা কমিউনিকেশন বলতে কি? উত্তর: ডাটা কমিউনিকেশন হলো একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো ট্রান্সমিশন মাধ্যম ব্যবহার করে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা বা তথ্যের আদান-প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো কোনো প্রকার পরিবর্তন বা ভুল ছাড়াই ডেটাকে তার উৎস থেকে গন্তব্যে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া।

০৬। সিগনাল কি? বিভিন্ন ধরনের সিগন্যালের নাম লেখ। উত্তর: সিগনাল: সিগন্যাল হলো এক ধরনের পরিবর্তনশীল ভৌত রাশি যা তথ্য বহন করে। এটি সময় বা স্থানের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয় এবং সাধারণত ভোল্টেজ, কারেন্ট বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল: সিগন্যালকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- এনালগ সিগন্যাল (Analog Signal): এটি সময়ের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।

- ডিজিটাল সিগন্যাল (Digital Signal): এটি শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন মান গ্রহণ করে (সাধারণত দুটি: হাই এবং লো)।

এছাড়াও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে আরও কয়েক ধরনের সিগন্যাল হতে পারে, যেমন - অডিও সিগন্যাল, ভিডিও সিগন্যাল, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। ব্লক ডায়াগ্রাম অংকন পূর্বক কমিউনিকেশন সিস্টেমের বর্ণনা দাও। উত্তর: একটি কমিউনিকেশন সিস্টেম হলো বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি যা তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একসাথে কাজ করে। নিচে এর ব্লক ডায়াগ্রামসহ বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

ব্লক ডায়াগ্রাম:

উৎস (Source) -> প্রেরক (Transmitter) -> ট্রান্সমিশন মাধ্যম (Transmission Medium) -> প্রাপক (Receiver) -> গন্তব্য (Destination)

উপাদানগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা:

- ১. উৎস (Source): এটি হলো তথ্যের উৎপত্তিস্থল। যে ডিভাইস বা ব্যবহারকারী ডেটা তৈরি করে, তাকে উৎস বলা হয়। এই ডেটা টেক্সট, সংখ্যা, ছবি, অডিও বা ভিডিও হতে পারে। উদাহরণ: একজন ব্যবহারকারী যিনি ইমেইল পাঠান, একটি সেন্সর যা তাপমাত্রা পরিমাপ করে।

- ২. প্রেরক (Transmitter): প্রেরক উৎস থেকে পাওয়া ডেটাকে সিগন্যালে রূপান্তরিত করে যা ট্রান্সমিশন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে এনকোডিং বা মডুলেশন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি কম্পিউটার থেকে প্রাপ্ত ডিজিটাল বিটগুলোকে মডেম এনালগ টোনে রূপান্তরিত করে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পাঠায়।

- ৩. ট্রান্সমিশন মাধ্যম (Transmission System/Medium): এটি সেই ভৌত পথ যার মাধ্যমে সিগন্যাল প্রেরক থেকে প্রাপকের কাছে পৌঁছায়। মাধ্যম দুই ধরনের হতে পারে:

- গাইডেড মিডিয়া (Guided Media): এখানে সিগন্যাল একটি ভৌত পথের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন - টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিক ক্যাবল।

- আনগাইডেড মিডিয়া (Unguided Media): এখানে সিগন্যাল বাতাস বা মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন - রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড।

- ৪. প্রাপক (Receiver): প্রাপক ট্রান্সমিশন মাধ্যম থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং সেটিকে আবার মূল ডেটার রূপে ফিরিয়ে আনে যা গন্তব্য ডিভাইস বুঝতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে ডিকোডিং বা ডিমডুলেশন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অপর প্রান্তের মডেম এনালগ টোনকে আবার ডিজিটাল বিটে পরিণত করে।

- ৫. গন্তব্য (Destination): এটি হলো কমিউনিকেশনের শেষ প্রান্ত, যেখানে মূল ডেটাটি পৌঁছায়। গন্তব্য হতে পারে একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার বা অন্য কোনো ডিভাইস, যা প্রাপ্ত ডেটা ব্যবহার করে।

এই পাঁচটি উপাদান একসাথে কাজ করে একটি সফল কমিউনিকেশন সিস্টেম তৈরি করে।

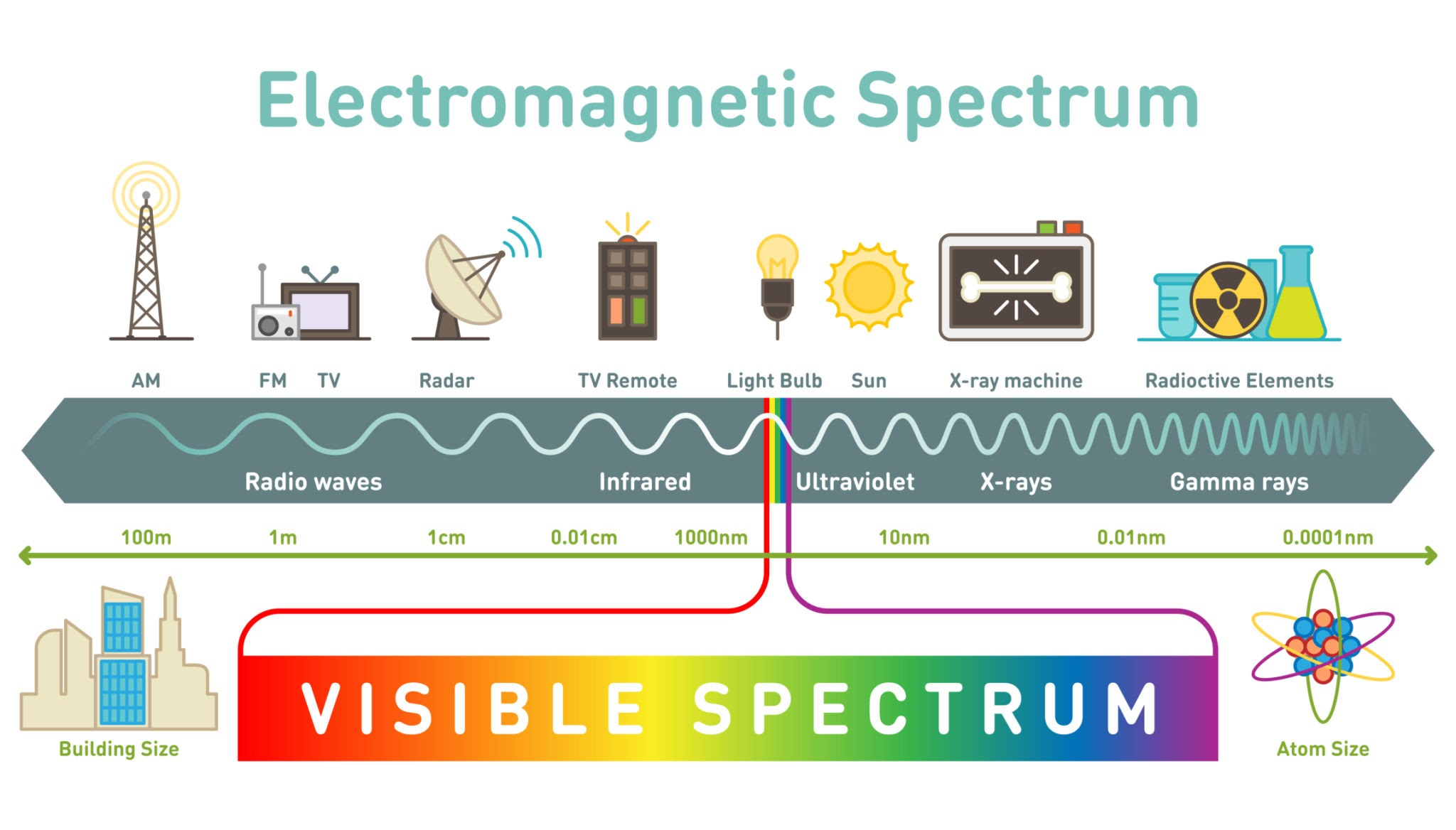

০২। কমিউনিকেশন সিস্টেম এর জন্য ফ্রিকোয়েন্সি ব্র্যান্ডের বন্টনগুলো চিত্রসহ লেখ। উত্তর: কমিউনিকেশন সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাঠানোর জন্য তড়িৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালীকে (Electromagnetic Spectrum) বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ভাগ করা হয়। আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) এই ব্যান্ডগুলো নির্ধারণ করে। নিচে একটি সাধারণ বন্টন তালিকা আকারে দেওয়া হলো:

ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের বন্টন:

| ব্যান্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত রূপ | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | প্রধান ব্যবহার |

| ভেরি লো ফ্রিকোয়েন্সি (Very Low Frequency) | VLF | ৩ - ৩০ কিলোহার্টজ (KHz) | ১০ - ১০০ কিলোমিটার | সাবমেরিন কমিউনিকেশন, নেভিগেশন। |

| লো ফ্রিকোয়েন্সি (Low Frequency) | LF | ৩০ - ৩০০ কিলোহার্টজ (KHz) | ১ - ১০ কিলোমিটার | এয়ারক্রাফট নেভিগেশন, এএম রেডিও সম্প্রচার। |

| মিডিয়াম ফ্রিকোয়েন্সি (Medium Frequency) | MF | ৩০০ কিলোহার্টজ - ৩ মেগাহার্টজ (MHz) | ১০০ মিটার - ১ কিলোমিটার | এএম রেডিও সম্প্রচার, নেভিগেশন। |

| হাই ফ্রিকোয়েন্সি (High Frequency) | HF | ৩ - ৩০ মেগাহার্টজ (MHz) | ১০ - ১০০ মিটার | শর্টওয়েভ রেডিও, অপেশাদার রেডিও (Ham Radio), দূরপাল্লার বিমান ও জাহাজ যোগাযোগ। |

| ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (Very High Frequency) | VHF | ৩০ - ৩০০ মেগাহার্টজ (MHz) | ১ - ১০ মিটার | এফএম রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। |

| আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি (Ultra High Frequency) | UHF | ৩০০ মেগাহার্টজ - ৩ গিগাহার্টজ (GHz) | ১০ সেমি - ১ মিটার | টেলিভিশন সম্প্রচার, মোবাইল ফোন, ওয়াই-ফাই (Wi-Fi), জিপিএস, ব্লুটুথ। |

| সুপার হাই ফ্রিকোয়েন্সি (Super High Frequency) | SHF | ৩ - ৩০ গিগাহার্টজ (GHz) | ১ - ১০ সেন্টিমিটার | স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, রাডার, মাইক্রোওয়েভ লিংক, ওয়াই-ফাই (5 GHz)। |

| এক্সট্রিমলি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (Extremely High Frequency) | EHF | ৩০ - ৩০০ গিগাহার্টজ (GHz) | ১ - ১০ মিলিমিটার | রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি, হাই-স্পিড ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WLAN)। |

এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলোর সুনির্দিষ্ট বন্টনের কারণেই বিভিন্ন ওয়্যারলেস প্রযুক্তি একে অপরের কাজে বাধা না দিয়ে একই সাথে কাজ করতে পারে।

অনুশীলনী-২

০১। Bandwidth এর সংজ্ঞা দাও। উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি কমিউনিকেশন চ্যানেল বা মাধ্যম দিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ ডেটা স্থানান্তরিত হতে পারে, তার হারকে ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) বলে। একে সাধারণত বিট পার সেকেন্ড (bps) এককে পরিমাপ করা হয়।

০২। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদান গুলো কি কি? উত্তর: ডাটা কমিউনিকেশনের পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো:

- উৎস (Source)

- প্রেরক (Transmitter)

- মাধ্যম (Medium)

- প্রাপক (Receiver)

- গন্তব্য (Destination)

০৩। SNR কাকে বলে? উত্তর: SNR বা Signal-to-Noise Ratio হলো একটি সিগন্যালের শক্তি (Power) এবং সেই সিগন্যালে উপস্থিত নয়েজ বা অবাঞ্ছিত শব্দের শক্তির অনুপাত। একটি ভালো কমিউনিকেশনের জন্য SNR এর মান যত বেশি হবে, তত ভালো।

SNR=PnoisePsignal

এখানে, Psignal হলো সিগন্যালের গড় শক্তি এবং Pnoise হলো নয়েজের গড় শক্তি।

০৪। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি? উত্তর: একটি কার্যকর ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

- ডেলিভারি (Delivery): ডেটা অবশ্যই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

- সঠিকতা (Accuracy): ডেটা কোনো প্রকার পরিবর্তন বা ভুল ছাড়াই পৌঁছাতে হবে।

- সময়ানুবর্তিতা (Timeliness): ডেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে, বিশেষ করে রিয়েল-টাইম অডিও বা ভিডিওর ক্ষেত্রে।

০৫। Bandwidth – এর সূত্রটি লেখ? উত্তর: এনালগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে, ব্যান্ডউইথের সূত্রটি হলো: ব্যান্ডউইথ = সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি – সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি অর্থাৎ, B=fh−fl

০৬। Throughput এর সংজ্ঞা লেখ। উত্তর: থ্রুপুট (Throughput) হলো একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সফলভাবে স্থানান্তরিত ডেটার প্রকৃত পরিমাণ। এটি ব্যান্ডউইথের চেয়ে কম বা সমান হতে পারে কারণ এতে ল্যাটেন্সি, প্রটোকল ওভারহেড এবং ডেটা রি-ট্রান্সমিশনের মতো বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। সিনক্রোনাস ও এসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। উত্তর: সিনক্রোনাস ও এসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো হলো:

| বৈশিষ্ট্য | এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন | সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন |

| ডেটা প্রেরণ | প্রতিটি ক্যারেক্টার বা বাইট আলাদাভাবে পাঠানো হয়। | ডেটা ব্লক বা ফ্রেম আকারে পাঠানো হয়। |

| টাইমিং | প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো সাধারণ ক্লক সিগন্যাল থাকে না। | প্রেরক ও প্রাপক একটি সাধারণ ক্লক সিগন্যাল দ্বারা সিনক্রোনাইজড থাকে। |

| স্টার্ট/স্টপ বিট | প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি স্টার্ট বিট এবং শেষে এক বা একাধিক স্টপ বিট থাকে। | স্টার্ট বা স্টপ বিট ব্যবহার করা হয় না। |

| গতি | তুলনামূলকভাবে ধীর গতির। | তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতির। |

| দক্ষতা | অতিরিক্ত স্টার্ট/স্টপ বিটের কারণে এর দক্ষতা কম। | দক্ষতা অনেক বেশি, কারণ কোনো অতিরিক্ত বিট লাগে না। |

| উদাহরণ | কিবোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডেটা ইনপুট। | দুটি কম্পিউটারের মধ্যে বড় ফাইল আদান-প্রদান। |

০২। Full-Duplex - ট্রান্সমিশন মোড বলতে কি বুঝায়? উত্তর: ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex) মোড হলো এমন একটি ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি যেখানে প্রেরক এবং প্রাপক একই সাথে উভয় দিকে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। এই মোডে চ্যানেলের সম্পূর্ণ ব্যান্ডউইথ উভয় দিকের যোগাযোগের জন্য ভাগ করা থাকে। উদাহরণ: টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে কথোপকথন, যেখানে উভয় ব্যক্তি একই সাথে কথা বলতে এবং শুনতে পারেন।

০৩। পূর্ণনাম লেখ SLDC, NIC, LAP, DHLC I উত্তর: প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত রূপগুলোর পূর্ণনাম নিচে দেওয়া হলো। (কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ টাইপিং ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে)।

- SDLC: Synchronous Data Link Control

- NIC: Network Interface Card

- LAP: Link Access Procedure

- HDLC: High-Level Data Link Control

০৪। ডাটা কমিউনিকেশনের বেসিক উপাদান গুলোর বর্ণনা কর। উত্তর: ডাটা কমিউনিকেশনের পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো:

- উৎস (Source): যে ডিভাইস ডেটা তৈরি করে, যেমন কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন।

- প্রেরক (Transmitter): এটি উৎস থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে মাধ্যমের উপযোগী সিগন্যালে রূপান্তরিত করে, যেমন মডেম।

- মাধ্যম (Medium): যে পথে সিগন্যাল প্রবাহিত হয়, যেমন- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বা রেডিও ওয়েভস।

- প্রাপক (Receiver): এটি মাধ্যম থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং তাকে মূল ডেটায় ফিরিয়ে আনে, যেমন- অন্য প্রান্তের মডেম।

- গন্তব্য (Destination): যে ডিভাইস ডেটা গ্রহণ করে, যেমন সার্ভার বা প্রিন্টার।

০৫। Throughput - বলতে কি বুঝায় আলোচনা কর। উত্তর: থ্রুপুট (Throughput) বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নেটওয়ার্ক লিঙ্কের মাধ্যমে বাস্তবে কতটুকু ডেটা সফলভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে, তার পরিমাপকে বোঝায়।

এটি একটি নেটওয়ার্কের প্রকৃত কার্যকারিতা পরিমাপ করে। একটি চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ তার সর্বোচ্চ ডেটা ধারণ ক্ষমতা নির্দেশ করে, কিন্তু থ্রুপুট সবসময় ব্যান্ডউইথের চেয়ে কম হয়। কারণ, নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিক, ল্যাটেন্সি (ডেটা যেতে যে সময় লাগে), প্রটোকলের অতিরিক্ত ডেটা (ওভারহেড), এবং ডেটা পাঠানোর সময় কোনো ত্রুটি ঘটলে পুনরায় পাঠানোর কারণে থ্রুপুট কমে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ১০০ Mbps ব্যান্ডের ইন্টারনেট কানেকশনের থ্রুপুট হয়তো ৮০ Mbps হতে পারে।

০৬। একমুখী (Simplex) ট্রান্সমিশন মোড বলতে কি বুঝায়? উত্তর: সিমপ্লেক্স (Simplex) মোড হলো একমুখী ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি, যেখানে ডেটা কেবল এক দিকেই প্রবাহিত হতে পারে। এই মোডে, একটি ডিভাইস কেবল প্রেরক (Sender) হিসেবে এবং অন্যটি কেবল প্রাপক (Receiver) হিসেবে কাজ করে। প্রাপক ডিভাইস প্রেরককে কোনো উত্তর পাঠাতে পারে না। উদাহরণ: রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রচার, কিবোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডেটা পাঠানো।

০৭। Half-Duplex ট্রান্সমিশন মোট বলতে কি বুঝায়? উত্তর: হাফ-ডুপ্লেক্স (Half-Duplex) মোড হলো এমন একটি ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি যেখানে ডেটা উভয় দিকেই প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু একই সময়ে নয়। যখন একটি ডিভাইস ডেটা পাঠায়, তখন অন্য ডিভাইসটিকে অবশ্যই ডেটা গ্রহণ করতে হয়। ডেটা পাঠানোর পালা শেষ হলে তবেই অন্য ডিভাইসটি ডেটা পাঠাতে পারে। উদাহরণ: ওয়াকি-টকি (Walkie-Talkie), যেখানে একজন কথা বলা শেষ করার পর "ওভার" বললে অন্যজন কথা বলার সুযোগ পান।

০৮। মাল্টিকাস্ট কমিউনিকেশন মডেল বর্ণনা কর। উত্তর: মাল্টিকাস্ট (Multicast) কমিউনিকেশন হলো এমন একটি মডেল যেখানে একজন প্রেরক (Source) থেকে ডেটা প্যাকেট বা মেসেজ একটি নেটওয়ার্কের একাধিক নির্দিষ্ট প্রাপকের (a group of destinations) কাছে একবারে পাঠানো হয়।

এটি ইউনিকাস্ট (এক প্রেরক, এক প্রাপক) এবং ব্রডকাস্ট (এক প্রেরক, নেটওয়ার্কের সকল প্রাপক) এর মাঝামাঝি একটি পদ্ধতি। মাল্টিকাস্টের মাধ্যমে প্রেরককে প্রতিটি প্রাপকের কাছে আলাদাভাবে ডেটা পাঠানোর প্রয়োজন হয় না, ফলে নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় হয়। উদাহরণ: অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং বা লাইভ স্ট্রিমিং, যেখানে একজন বক্তার ভিডিও একাধিক দর্শক একই সাথে দেখেন।

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। চিত্রসহ কমিউনিকেশন মোড গুলো বর্ণনা কর। উত্তর: ডেটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন মোডকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে চিত্রসহ এদের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. সিমপ্লেক্স মোড (Simplex Mode): এই মোডে ডেটা কেবল এক দিকে প্রবাহিত হয়। একটি ডিভাইস সবসময় প্রেরক এবং অন্যটি সবসময় প্রাপক হিসেবে কাজ করে। প্রাপক ডিভাইস প্রেরককে কোনো তথ্য ফেরত পাঠাতে পারে না।

- প্রবাহ: একমুখী (Unidirectional)।

- উদাহরণ: টেলিভিশন সম্প্রচার, যেখানে স্টেশন থেকে দর্শকের টিভিতে সিগন্যাল আসে কিন্তু টিভি থেকে স্টেশনে কোনো সিগন্যাল যায় না। কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডেটা পাঠানোও একটি সিমপ্লেক্স উদাহরণ।

২. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-Duplex Mode): এই মোডে ডেটা উভয় দিকেই প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু একই সময়ে নয়। অর্থাৎ, যখন একটি ডিভাইস ডেটা পাঠায়, তখন অন্যটি কেবল গ্রহণ করতে পারে। একটি ডিভাইসের ডেটা পাঠানো শেষ হলে অন্যটি পাঠাতে পারে।

- প্রবাহ: দ্বিমুখী, তবে পর্যায়ক্রমে (Bidirectional, but not simultaneous)।

- উদাহরণ: ওয়াকি-টকি (Walkie-Talkie)। একজন ব্যবহারকারী কথা বলার সময় অন্যজনকে শুনতে হয়। কথা বলা শেষ হলে অপরজন উত্তর দিতে পারেন।

৩. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-Duplex Mode): এই মোডে ডেটা একই সাথে উভয় দিকে প্রবাহিত হতে পারে। প্রেরক ও প্রাপক উভয়ই একই সময়ে ডেটা পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে পারে। এতে চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে দুই দিকে ডেটা প্রবাহের জন্য ভাগ করে ব্যবহার করা হয়।

- প্রবাহ: যুগপৎ দ্বিমুখী (Simultaneous bidirectional)।

- উদাহরণ: টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে কথোপকথন। এখানে উভয় ব্যবহারকারী একই সময়ে কথা বলতে ও শুনতে পারেন, যা একটি স্বাভাবিক কথোপকথনের জন্য জরুরি।

০২। সিনক্রোনাস ও এসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির বর্ণনা লেখ। উত্তর: ডেটা বিটগুলোকে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে পাঠানোর জন্য দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে: এসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন।

ক) এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission): এই পদ্ধতিতে ডেটা ক্যারেক্টার-বাই-ক্যারেক্টার (বা বাইট-বাই-বাইট) পাঠানো হয়। প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরুতে একটি স্টার্ট বিট (Start Bit) এবং শেষে এক বা একাধিক স্টপ বিট (Stop Bit) যুক্ত করা হয়।

- কার্যপদ্ধতি:

- সাধারণত লাইনটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় হাই ভোল্টেজ (লজিক ১) এ থাকে।

- প্রেরক যখন একটি ক্যারেক্টার পাঠাতে চায়, তখন সে প্রথমে একটি স্টার্ট বিট (লজিক ০) পাঠায়।

- প্রাপক স্টার্ট বিট পাওয়ার পর বুঝতে পারে যে একটি ক্যারেক্টার আসছে এবং সে ডেটা বিটগুলো গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

- স্টার্ট বিটের পর মূল ডেটা বিটগুলো (সাধারণত ৭ বা ৮ বিট) পাঠানো হয়।

- ডেটা বিট পাঠানো শেষে, প্রেরক এক বা দুটি স্টপ বিট (লজিক ১) পাঠায়, যা ক্যারেক্টারের শেষ নির্দেশ করে এবং লাইনকে আবার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

এই পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো সাধারণ ক্লক সিগন্যালের প্রয়োজন হয় না। তবে প্রতিটি ক্যারেক্টারের সাথে অতিরিক্ত স্টার্ট ও স্টপ বিট যোগ করার কারণে এর দক্ষতা (efficiency) কম এবং এটি তুলনামূলকভাবে ধীর। স্বল্প পরিমাণে ডেটা পাঠানোর জন্য, যেমন কিবোর্ড ইনপুটের জন্য, এটি উপযুক্ত।

খ) সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission): এই পদ্ধতিতে ডেটাকে ব্লক বা ফ্রেম আকারে পাঠানো হয়, যেখানে অনেকগুলো বাইট একসাথে থাকে। প্রেরক ও প্রাপক একটি সাধারণ ক্লক সিগন্যাল দ্বারা সিনক্রোনাইজড থাকে, যা ডেটা বিটগুলোকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

- কার্যপদ্ধতি:

- ডেটা পাঠানোর আগে প্রেরক ও প্রাপক একটি ক্লক সিগন্যালের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় (synchronize) করে নেয়।

- ডেটা বাইটগুলোকে একত্রিত করে একটি বড় ব্লক বা ফ্রেম তৈরি করা হয়।

- প্রতিটি ফ্রেমের শুরুতে বিশেষ সিনক্রোনাইজেশন ক্যারেক্টার বা ফ্ল্যাগ (Flag) এবং শেষেও ফ্ল্যাগ বা কন্ট্রোল ইনফরমেশন যুক্ত করা হয়।

- প্রাপক এই ফ্ল্যাগগুলো দেখে ফ্রেমের শুরু ও শেষ বুঝতে পারে এবং ক্লকের সাথে তাল মিলিয়ে পুরো ব্লকটি একবারে গ্রহণ করে।

এই পদ্ধতিতে কোনো স্টার্ট বা স্টপ বিট লাগে না, ফলে এর ডেটা ট্রান্সমিশন দক্ষতা অনেক বেশি এবং এটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিপুল পরিমাণ ডেটা পাঠাতে পারে। দুটি কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে বড় ফাইল স্থানান্তরের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

০৩। বিভিন্ন প্রকার কমিউনিকেশন মোড বর্ণনা কর। উত্তর: (এই প্রশ্নের উত্তরটি রচনামূলক প্রশ্ন নং ১ এর উত্তরের অনুরূপ। বিস্তারিত উত্তরের জন্য উপরের "চিত্রসহ কমিউনিকেশন মোড গুলো বর্ণনা কর" অংশটি দেখুন।)

ডেটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন মোডকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

- সিমপ্লেক্স মোড (Simplex Mode): ডেটা কেবল এক দিকে প্রবাহিত হয়। যেমন: রেডিও সম্প্রচার।

- হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-Duplex Mode): ডেটা উভয় দিকে প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু একই সময়ে নয়। যেমন: ওয়াকি-টকি।

- ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-Duplex Mode): ডেটা একই সময়ে উভয় দিকে প্রবাহিত হতে পারে। যেমন: টেলিফোন কথোপকথন।

অনুশীলনী-৩

০১। বিভিন্ন প্রকার Twisted Pair Cable এর নাম লেখ? উত্তর: টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable) প্রধানত দুই প্রকার:

- শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার (Shielded Twisted Pair - STP)

- আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার (Unshielded Twisted Pair - UTP)

০২। Transmission Media কী? উত্তর: ট্রান্সমিশন মিডিয়া (Transmission Media) হলো সেই ভৌত পথ বা মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে ডেটা বা সিগন্যাল প্রেরক (Sender) থেকে প্রাপকের (Receiver) কাছে পৌঁছায়। এটি তারভিত্তিক (Wired) বা তারবিহীন (Wireless) হতে পারে।

০৩। 1THz = কত Hz? উত্তর: ১ টেরাহার্টজ (THz) = 1012 হার্টজ (Hz) বা ১,০০০,০০০,০০০,০০০ হার্টজ।

০৪। Co-Axial ক্যাবল বলতে কি বুজায়? উত্তর: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-Axial Cable) হলো এক ধরনের বৈদ্যুতিক তার যাতে একটি কপার কোর, তারকে ঘিরে অন্তরক স্তর (insulator), একটি ধাতব জালের শিল্ড (metallic shield) এবং বাইরের প্লাস্টিকের আবরণ থাকে। এই গঠনের কারণে এটি बाहरी নয়েজ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

০৫। অপটিক্যাল ফাইবার বলতে কি বুজায়? উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber) হলো কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরু একটি তন্তু যা আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের নীতির উপর ভিত্তি করে ডেটাকে আলোক সংকেত হিসেবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রেরণ করে।

০৬। পূর্ণনাম লেখ EMI, RFI, STP, UTP, WIA, CATV, RG, TIA, LED, ILD, LASE I উত্তর:

- EMI: Electromagnetic Interference (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স)

- RFI: Radio Frequency Interference (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারফেরেন্স)

- STP: Shielded Twisted Pair (শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার)

- UTP: Unshielded Twisted Pair (আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার)

- WIA: Wireless Institute of Australia (সাধারণত নেটওয়ার্কিং-এ এই টার্মটি কম ব্যবহৃত হয়)

- CATV: Cable Television (ক্যাবল টেলিভিশন)

- RG: Radio Guide (রেডিও গাইড)

- TIA: Telecommunications Industry Association (টেলিকমিউনিকেশনস ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন)

- LED: Light Emitting Diode (লাইট এমিটিং ডায়োড)

- ILD: Injection Laser Diode (ইনজেকশন লেজার ডায়োড)

- LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন)

০৭। কোর কি দিয়ে তৈরী? উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের কোর (Core) অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ কাঁচ (Silica) অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়।

০৮। কানেক্টর কি? উত্তর: কানেক্টর (Connector) হলো একটি ডিভাইস যা দুটি ক্যাবলকে যান্ত্রিকভাবে যুক্ত করে অথবা একটি ক্যাবলকে কোনো ডিভাইসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, যার মাধ্যমে সিগন্যাল বা পাওয়ার প্রবাহিত হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। UTP ক্যাবল এর গঠন সম্পরকে আলোচনা করো? উত্তর: আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার (UTP) ক্যাবলের গঠন বেশ সরল। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো:

- কপার তার (Copper Wires): এর ভেতরে সাধারণত ৪ জোড়া (মোট ৮টি) কপার বা তামার তার থাকে। প্রতিটি তার একটি অন্তরক (Insulator) পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে।

- টুইস্টেড পেয়ার (Twisted Pairs): প্রতি জোড়ার তার দুটিকে একে অপরের সাথে পাকানো বা পেঁচানো (Twist) থাকে। এই পেঁচানোর প্রধান কারণ হলো ক্রসটক (Crosstalk) এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স (EMI) কমানো।

- আউটার জ্যাকেট (Outer Jacket): পেঁচানো তারের জোড়াগুলোকে একত্রে একটি প্লাস্টিকের বাইরের আবরণে রাখা হয়, যা তারগুলোকে বাহ্যিক আঘাত থেকে রক্ষা করে।

UTP ক্যাবলে কোনো অতিরিক্ত শিল্ড বা ধাতব আবরণ থাকে না, তাই একে আনশিল্ডেড বলা হয়।

০২। চিত্র এঁকে Co-axial ক্যাবল এর গঠন বর্ণনা করো। উত্তর: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল চারটি স্তর নিয়ে গঠিত। কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে স্তরগুলো হলো:

- সেন্টার কোর (Center Core): এটি ক্যাবলের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি একক কপার বা তামার তার, যার মধ্য দিয়ে মূল ডেটা সিগন্যাল প্রবাহিত হয়।

- ডাই-ইলেকট্রিক ইনসুলেটর (Dielectric Insulator): এটি কোরকে ঘিরে থাকা একটি অপরিবাহী (সাধারণত প্লাস্টিকের) স্তর, যা কোরকে ভেতরের শিল্ড থেকে আলাদা রাখে এবং সিগন্যাল লিকেজ প্রতিরোধ করে।

- মেটালিক শিল্ড (Metallic Shield): এটি ডাই-ইলেকট্রিক স্তরের উপরে থাকা একটি ধাতব জাল (Braided Mesh) বা ফয়েল পেপারের আবরণ। এটি ক্যাবলকে বাইরের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স (EMI) বা নয়েজ থেকে রক্ষা করে।

- আউটার জ্যাকেট (Outer Jacket): এটি ক্যাবলের সবচেয়ে বাইরের স্তর, যা সাধারণত প্লাস্টিক বা রাবার দিয়ে তৈরি। এটি ক্যাবলকে বাহ্যিক 물리গত ক্ষতি, আর্দ্রতা এবং আগুন থেকে রক্ষা করে।

০৩। ট্রান্সমিশন মিডিয়ার শ্রেণীবিভাগ লেখ। উত্তর: ট্রান্সমিশন মিডিয়াকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) গাইডেড মিডিয়া (Guided Media) বা তারভিত্তিক মাধ্যম: এই মাধ্যমে ডেটা একটি ভৌত পথের (তার) মধ্য দিয়ে যায়।

- উদাহরণ:

- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable): UTP, STP

- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial Cable)

- ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

খ) আনগাইডেড মিডিয়া (Unguided Media) বা তারবিহীন মাধ্যম: এই মাধ্যমে ডেটা কোনো ভৌত পথ ছাড়াই বাতাস বা মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic Waves) আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

- উদাহরণ:

- রেডিও ওয়েভ (Radio Wave)

- মাইক্রোওয়েভ (Microwave)

- ইনফ্রারেড (Infrared)

০৪। Fiber Optic ক্যাবল এর ব্যবহৃত কানেক্টরসমূহ কি কি? তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। উত্তর: ফাইবার অপটিক ক্যাবলে ব্যবহৃত কিছু জনপ্রিয় কানেক্টর হলো:

- SC (Subscriber Connector):

- বৈশিষ্ট্য: এটি একটি পুশ-পুল (push-pull) লকিং মেকানিজম ব্যবহার করে, যা সংযোগ স্থাপন এবং বিচ্ছিন্ন করা সহজ করে তোলে। এটি টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য।

- ST (Straight Tip Connector):

- বৈশিষ্ট্য: এটি একটি বেয়নেট (bayonet) মাউন্ট যুক্ত কানেক্টর, যা টুইস্ট করে লক করতে হয়। এটি খুবই নির্ভরযোগ্য এবং মাল্টিমোড নেটওয়ার্কে বেশি ব্যবহৃত হয়।

- LC (Lucent Connector):

- বৈশিষ্ট্য: এটি SC কানেক্টরের একটি ছোট সংস্করণ এবং উচ্চ-ঘনত্বের সংযোগের (high-density connection) জন্য খুবই জনপ্রিয়। এর ল্যাচিং মেকানিজম RJ-45 কানেক্টরের মতো।

- FC (Ferrule Connector):

- বৈশিষ্ট্য: এটি একটি স্ক্রু-টাইপ (screw-type) কানেক্টর। কম্পনযুক্ত পরিবেশে এর সংযোগ খুবই দৃঢ় থাকে বলে এটি টেস্টিং এবং পরিমাপ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

০৫। STP ও UTP ক্যাবল এর সুবিধা অসুবিধা লেখ। উত্তর:

UTP (Unshielded Twisted Pair) ক্যাবল:

- সুবিধা:

- দাম কম এবং সহজলভ্য।

- ওজনে হালকা এবং ইনস্টল করা সহজ।

- অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে বেশি নমনীয়।

- অসুবিধা:

- EMI এবং ক্রসটকের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

- ডেটা ট্রান্সমিশন দূরত্ব তুলনামূলকভাবে কম (সাধারণত ১০০ মিটার)।

- STP-এর তুলনায় ব্যান্ডউইথ কম।

STP (Shielded Twisted Pair) ক্যাবল:

- সুবিধা:

- অতিরিক্ত শিল্ড থাকার কারণে EMI এবং ক্রসটক থেকে ভালো সুরক্ষা দেয়।

- UTP-এর তুলনায় উচ্চ ডেটা রেট সাপোর্ট করে।

- UTP-এর চেয়ে বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে।

- অসুবিধা:

- UTP-এর চেয়ে দাম বেশি এবং ওজনে ভারী।

- ইনস্টল করা তুলনামূলকভাবে কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।

- কম নমনীয় এবং মোটা হওয়ায় সংকীর্ণ জায়গায় ব্যবহার করা কঠিন।

০৬। Co-axial cable এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। উত্তর: কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- উচ্চ ব্যান্ডউইথ: টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চেয়ে এর ব্যান্ডউইথ বেশি, ফলে বেশি ডেটা একসাথে পাঠানো যায়।

- নয়েজ প্রতিরোধ: এর শিল্ডিং ব্যবস্থা বাইরের EMI এবং RFI নয়েজকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে, ফলে সিগন্যালের গুণগত মান ভালো থাকে।

- নির্ভরযোগ্যতা: এটি ফাইবার অপটিকের চেয়ে কম গতির হলেও টুইস্টেড পেয়ারের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

- ব্যবহার: 주로 ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (CATV) এবং পুরোনো ইথারনেট ল্যান (10Base2, 10Base5) এ ব্যবহৃত হতো।

- দূরত্ব: টুইস্টেড পেয়ারের চেয়ে বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে।

০৭। Co-axial - এ ব্যবহৃত কানেক্টরস গুলো লেখ। উত্তর: কো-এক্সিয়াল ক্যাবলে সাধারণত দুই ধরনের কানেক্টর বেশি ব্যবহৃত হয়:

- BNC (Bayonet-Neill-Concelman) কানেক্টর: এটি পুশ-এন্ড-টুইস্ট পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করে। পুরোনো ইথারনেট ল্যান, সিসিটিভি এবং বিভিন্ন টেস্ট ইকুইপমেন্টে এটি ব্যবহৃত হয়।

- F-Type কানেক্টর: এটি একটি স্ক্রু-অন (screw-on) কানেক্টর যা মূলত ক্যাবল টিভি (CATV) এবং স্যাটেলাইট টিভির সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

০৮। ট্রান্সমিশন মিডিয়া বলতে কি বুজায়? উত্তর: ট্রান্সমিশন মিডিয়া বলতে সেই ভৌত পথকে বোঝায় যা ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে প্রেরক (Sender) থেকে প্রাপকের (Receiver) কাছে তথ্য বা ডেটা বহন করে নিয়ে যায়। এটি OSI মডেলের ফিজিক্যাল লেয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ট্রান্সমিশন মিডিয়া দুই প্রকার হতে পারে: গাইডেড মিডিয়া (যেমন: টুইস্টেড পেয়ার, কো-এক্সিয়াল, ফাইবার অপটিক ক্যাবল) এবং আনগাইডেড মিডিয়া (যেমন: রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ)।

রচনামূলক প্রশ্ন

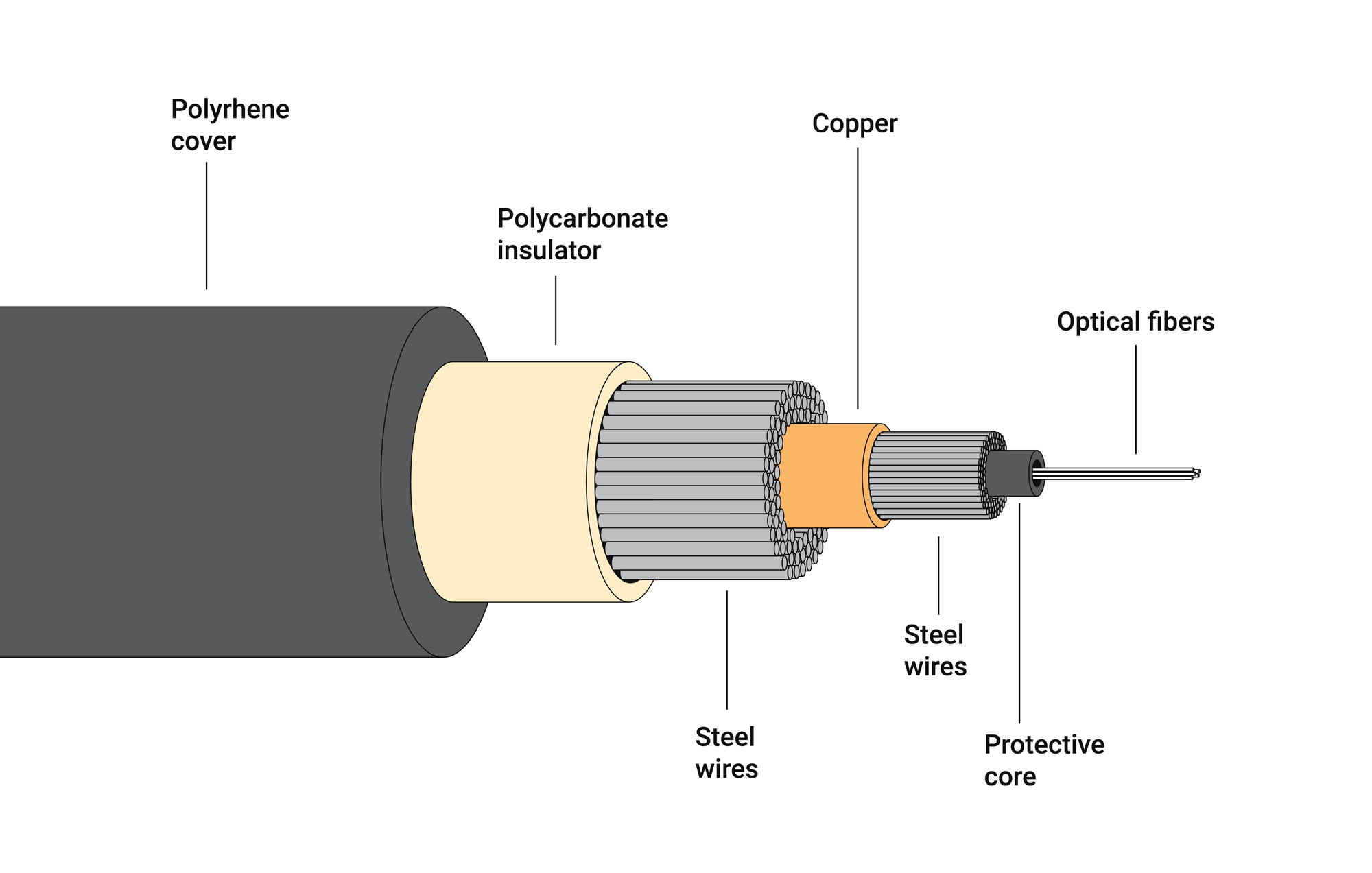

০১। Fiber Optic ক্যাবল এর গঠন সম্পরকে (চিত্রসহ) বিস্তারিত আলোচনা কর। উত্তর: ফাইবার অপটিক ক্যাবল আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection) নীতির উপর ভিত্তি করে ডেটা প্রেরণ করে। এর গঠন অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম। নিচে চিত্রসহ এর বিভিন্ন অংশের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

- কোর (Core): এটি ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কেন্দ্রবিন্দু এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ কাঁচ (Silica) বা প্লাস্টিকের তৈরি একটি সরু তন্তু। এর মধ্য দিয়েই আলোক সংকেত প্রবাহিত হয়। কোরের ব্যাস যত কম হয়, ডেটা তত দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যেতে পারে।

- ক্ল্যাডিং (Cladding): এটি কোরের চারপাশে থাকা একটি স্তর, যা কাঁচ বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। ক্ল্যাডিংয়ের প্রতিসরণাঙ্ক (Refractive Index) কোরের প্রতিসরণাঙ্কের চেয়ে কিছুটা কম থাকে। এই পার্থক্যের কারণেই আলোক রশ্মি ক্ল্যাডিং থেকে প্রতিফলিত হয়ে বারবার কোরের ভেতরেই ফিরে আসে এবং সামনে অগ্রসর হয়। এই ঘটনাটিই হলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন।

- বাফার কোটিং (Buffer Coating): এটি ক্ল্যাডিংকে ঘিরে থাকা একটি প্লাস্টিকের সুরক্ষামূলক স্তর। এটি ফাইবারকে আর্দ্রতা, চাপ এবং বাহ্যিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। এটি ফাইবারকে বাঁকানোর সময় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকিও কমায়।

- শক্তি উপাদান (Strength Member): এটি বাফার কোটিং-এর উপরে থাকা কিছু শক্তিশালী উপাদানের স্তর, যেমন কেভলার (Kevlar) বা অ্যারামিড সুতা। ক্যাবল ইনস্টল করার সময় এটিকে অতিরিক্ত টান থেকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ।

- আউটার জ্যাকেট (Outer Jacket): এটি ক্যাবলের সবচেয়ে বাইরের স্তর এবং এটি PVC বা অন্য কোনো মজবুত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এটি পুরো ক্যাবলকে বাহ্যিক পরিবেশের প্রতিকূলতা, যেমন— আর্দ্রতা, রাসায়নিক পদার্থ এবং শারীরিক ক্ষতি থেকে চূড়ান্ত সুরক্ষা প্রদান করে।

এই জটিল গঠনের কারণেই ফাইবার অপটিক ক্যাবল অত্যন্ত উচ্চ গতিতে এবং নির্ভুলভাবে বহু দূর পর্যন্ত ডেটা পাঠাতে সক্ষম।

০২। Co-Axial ক্যাবল কি? এটি কয়প্রকার ও কি কি? এটির গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। উত্তর: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-Axial Cable): কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো এক বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, যার একটি কেন্দ্রীয় পরিবাহী তারকে ঘিরে একাধিক অন্তরক ও সুরক্ষামূলক স্তর থাকে। এর "কো-এক্সিয়াল" বা "সমাক্ষীয়" নামের কারণ হলো এর কেন্দ্রীয় কোর এবং বাইরের শিল্ড স্তরটি একই অক্ষ বরাবর অবস্থান করে। এটি টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চেয়ে বেশি ব্যান্ডউইথ প্রদান করে এবং বাইরের নয়েজ থেকে সিগন্যালকে ভালোভাবে রক্ষা করে।

প্রকারভেদ: ইম্পিডেন্স (Impedance) বা রোধের উপর ভিত্তি করে কো-এক্সিয়াল ক্যাবল প্রধানত দুই প্রকার:

- 50 Ohm (Ω) কো-এক্সিয়াল ক্যাবল: এটি মূলত ডিজিটাল ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুরোনো ইথারনেট নেটওয়ার্ক (যেমন 10Base2 বা থিননেট) এবং বিভিন্ন টেস্ট ইকুইপমেন্টে এটি ব্যবহৃত হতো।

- 75 Ohm (Ω) কো-এক্সিয়াল ক্যাবল: এটি মূলত এনালগ ভিডিও সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্যাবল টিভি (CATV), স্যাটেলাইট টিভি এবং বিভিন্ন ভিডিও সিস্টেমে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। RG-6 এবং RG-59 এই ধরনের ক্যাবলের জনপ্রিয় উদাহরণ।

গঠন (চিত্রসহ): কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের গঠন চারটি প্রধান স্তর নিয়ে গঠিত। কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে স্তরগুলো হলো:

- সেন্টার কোর (Center Core): এটি ক্যাবলের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি কঠিন বা পাকানো তামার তার। মূল সিগন্যাল এই তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

- ডাই-ইলেকট্রিক ইনসুলেটর (Dielectric Insulator): এটি কোরকে ঘিরে থাকা একটি প্লাস্টিকের অন্তরক স্তর। এটি কোর এবং শিল্ডকে একে অপরের থেকে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখে।

- মেটালিক শিল্ড (Metallic Shield): এটি ইনসুলেটরের উপরে থাকা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের একটি জাল (Braided Mesh) বা ফয়েল পেপারের স্তর। এই স্তরটি বাইরের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স (EMI) থেকে ভেতরের সিগন্যালকে রক্ষা করে, যা সিগন্যালের গুণগত মান ঠিক রাখে।

- আউটার জ্যাকেট (Outer Jacket): এটি ক্যাবলের সবচেয়ে বাইরের প্লাস্টিকের আবরণ, যা ক্যাবলকে আঘাত, আর্দ্রতা এবং অন্যান্য বাহ্যিক প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

অনুশীলনী-৪

০১। অ্যাপ্লিচিউট মডুলেশন কাকে বলে? উত্তর: অ্যাম্প্লিচিউড মডুলেশন (Amplitude Modulation - AM) হলো এমন একটি মডুলেশন প্রক্রিয়া যেখানে একটি উচ্চ-কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের (Carrier Wave) বিস্তার বা অ্যাম্প্লিচিউডকে তথ্য সংকেতের (Message Signal) বিস্তারের অনুপাতে পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু এর ফ্রিকোয়েন্সি ও ফেজ অপরিবর্তিত থাকে।

০২। পূর্ণনাম লেখ ASK, FSK, PSK, BPSK। উত্তর:

- ASK: Amplitude Shift Keying (অ্যাম্প্লিচিউড শিফট কিইং)

- FSK: Frequency Shift Keying (ফ্রিকোয়েন্সি শিফট কিইং)

- PSK: Phase Shift Keying (ফেজ শিফট কিইং)

- BPSK: Binary Phase Shift Keying (বাইনারি ফেজ শিফট কিইং)

০৩। জাভাতে ব্যবহৃত যে-কোনো দুটি স্ট্রিং মেথডের নাম লেখ। উত্তর: জাভাতে ব্যবহৃত দুটি জনপ্রিয় স্ট্রিং মেথড হলো:

length()- এটি একটি স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য (ক্যারেক্টার সংখ্যা) প্রদান করে।equals()- এটি দুটি স্ট্রিংকে তুলনা করে তারা সমান কিনা তা যাচাই করে।

০৪। মডুলেশন কী? উত্তর: মডুলেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নিম্ন-কম্পাঙ্কের তথ্য সংকেতকে (Message Signal) একটি উচ্চ-কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের (Carrier Wave) উপর স্থাপন করা হয়। এর ফলে তথ্য সংকেতটি দূরবর্তী স্থানে সহজে প্রেরণ করা যায়।

০৫। মডুলেশন ও ডিমডুলেশন কেনো প্রয়োজন? উত্তর: মডুলেশন প্রয়োজন কারণ:

- অ্যান্টেনার আকার কমাতে।

- সিগন্যালকে দীর্ঘ দূরত্বে প্রেরণ করতে।

- একাধিক সিগন্যালকে একই চ্যানেলে একসাথে পাঠাতে (Multiplexing)।

- নয়েজের প্রভাব কমাতে।

ডিমডুলেশন প্রয়োজন কারণ:

- প্রেরিত মডুলেটেড সিগন্যাল থেকে মূল তথ্য সংকেতকে পুনরুদ্ধার বা আলাদা করার জন্য ডিমডুলেশন অপরিহার্য।

০৬। লাইন কোডিং কয়প্রকার ও কি কি? উত্তর: লাইন কোডিং বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে এদের ভাগ করা যায়:

- ইউনিপোলার (Unipolar): যেমন - NRZ (Non-Return-to-Zero)।

- পোলার (Polar): যেমন - NRZ-L, NRZ-I, RZ (Return-to-Zero), ম্যানচেস্টার, ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার।

- বাইপোলার (Bipolar): যেমন - AMI (Alternate Mark Inversion)।

০৭। মডেম কি? উত্তর: মডেম (Modem) হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা মডুলেটর (Modulator) এবং ডিমডুলেটর (Demodulator) এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এটি কম্পিউটারের ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে (মডুলেশন) রূপান্তর করে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে প্রেরণ করে এবং টেলিফোন লাইন থেকে আসা অ্যানালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিটাল সিগন্যালে (ডিমডুলেশন) রূপান্তর করে কম্পিউটারের ব্যবহারের উপযোগী করে।

০৮। Bit Rate কি? উত্তর: বিট রেট (Bit Rate) হলো প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো বিট (বাইনারি ডিজিট - ০ বা ১) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তার পরিমাপ। এর একক হলো বিটস পার সেকেন্ড (bits per second বা bps)।

০৯। ক্যারিয়ার ওয়েভ কি? উত্তর: ক্যারিয়ার ওয়েভ বা বাহক তরঙ্গ হলো একটি উচ্চ-কম্পাঙ্কের বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ (Sine Wave), যার কোনো তথ্য থাকে না। মডুলেশন প্রক্রিয়ায় এই তরঙ্গের কোনো একটি বৈশিষ্ট্য (যেমন- অ্যাম্প্লিচিউড, ফ্রিকোয়েন্সি বা ফেজ) পরিবর্তন করে এর উপর তথ্য সংকেত স্থাপন করা হয় এবং দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। মডুলেশন এর ব্যবহার লেখ। উত্তর: মডুলেশনের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যবহার হলো:

- বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার: AM এবং FM রেডিও সম্প্রচার এবং টেলিভিশন সম্প্রচারে অডিও ও ভিডিও সিগন্যাল পাঠাতে মডুলেশন অপরিহার্য।

- মোবাইল কমিউনিকেশন: সেলুলার নেটওয়ার্কে ভয়েস ও ডেটা পাঠানোর জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল মডুলেশন কৌশল ব্যবহৃত হয়।

- স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন: পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইটে এবং স্যাটেলাইট থেকে পৃথিবীতে সিগন্যাল পাঠাতে মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।

- ডেটা কমিউনিকেশন: মডেম ব্যবহার করে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে কম্পিউটারের ডিজিটাল ডেটা পাঠাতে মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।

- Wi-Fi ও ব্লুটুথ: ওয়্যারলেস লোকাল নেটওয়ার্কিং-এ ডেটা প্রেরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের মডুলেশন কৌশল ব্যবহৃত হয়।

০২। মডুলেশন ও ডিমডুলেশন এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। উত্তর:

| বৈশিষ্ট্য | মডুলেশন (Modulation) | ডিমডুলেশন (Demodulation) |

| সংজ্ঞা | নিম্ন-কম্পাঙ্কের তথ্য সংকেতকে উচ্চ-কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের উপর স্থাপন করার প্রক্রিয়া। | মডুলেটেড সিগন্যাল থেকে মূল তথ্য সংকেতকে পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া। |

| অবস্থান | প্রেরক যন্ত্রে (Transmitter) সংঘটিত হয়। | গ্রাহক যন্ত্রে (Receiver) সংঘটিত হয়। |

| উদ্দেশ্য | সিগন্যালকে দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর উপযোগী করা। | পাঠানো সিগন্যাল থেকে মূল তথ্যকে আলাদা করা। |

| প্রক্রিয়া | এটি একটি এনকোডিং বা রূপান্তর প্রক্রিয়া। | এটি একটি ডিকোডিং বা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া। |

| ফলাফল | আউটপুট হিসেবে একটি মডুলেটেড সিগন্যাল পাওয়া যায়। | আউটপুট হিসেবে মূল তথ্য সংকেত (Message Signal) পাওয়া যায়। |

০৩। ASK, FSK, PSK এর সুবিধা গুলো লেখ। উত্তর:

- ASK (Amplitude Shift Keying)-এর সুবিধা:

- এর সার্কিট ডিজাইন খুবই সরল এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

- এর ব্যান্ডউইথ তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজন হয়।

- FSK (Frequency Shift Keying)-এর সুবিধা:

- এটি ASK-এর চেয়ে নয়েজের প্রতি বেশি সহনশীল, ফলে সিগন্যালের গুণগত মান ভালো থাকে।

- এর অ্যাম্প্লিচিউড স্থির থাকে, যা পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ারের ডিজাইন সহজ করে।

- PSK (Phase Shift Keying)-এর সুবিধা:

- এটি ASK এবং FSK উভয়ের চেয়ে নয়েজের বিরুদ্ধে অনেক বেশি কার্যকর।

- এর পাওয়ার দক্ষতা (power efficiency) সবচেয়ে বেশি।

- উচ্চ ডেটা রেট অর্জনের জন্য একাধিক ফেজ ব্যবহার করা যায় (যেমন- QPSK, 8-PSK)।

০৪। AM এবং PM - এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ। উত্তর:

| বৈশিষ্ট্য | AM (Amplitude Modulation) | PM (Phase Modulation) |

| পরিবর্তনশীল প্যারামিটার | বাহক তরঙ্গের বিস্তার (Amplitude) তথ্য সংকেত অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। | বাহক তরঙ্গের দশা বা ফেজ (Phase) তথ্য সংকেত অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। |

| অপরিবর্তিত প্যারামিটার | ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফেজ স্থির থাকে। | অ্যাম্প্লিচিউড এবং ফ্রিকোয়েন্সি স্থির থাকে। |

| নয়েজের প্রভাব | নয়েজ দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়, কারণ নয়েজ সিগন্যালের অ্যাম্প্লিচিউডকে পরিবর্তন করে। | নয়েজের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম। |

| সার্কিটের জটিলতা | এর সার্কিট তুলনামূলকভাবে সরল। | এর সার্কিট AM-এর চেয়ে কিছুটা জটিল। |

| পাওয়ার দক্ষতা | পাওয়ার দক্ষতা কম, কারণ সিগন্যালের সাথে বাহক তরঙ্গও পাঠানো হয়। | পাওয়ার দক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি। |

০৫। ASK, PSK, FSK কাকে বলে? উত্তর:

- ASK (Amplitude Shift Keying): এটি একটি ডিজিটাল মডুলেশন কৌশল যেখানে বাইনারি ডেটা (০ এবং ১) পাঠানোর জন্য বাহক তরঙ্গের অ্যাম্প্লিচিউড বা বিস্তার পরিবর্তন করা হয়। যেমন, বাইনারি '১' এর জন্য উচ্চ অ্যাম্প্লিচিউড এবং '০' এর জন্য নিম্ন বা শূন্য অ্যাম্প্লিচিউড ব্যবহার করা হয়।

- PSK (Phase Shift Keying): এটি এমন একটি ডিজিটাল মডুলেশন কৌশল যেখানে বাইনারি ডেটা অনুসারে বাহক তরঙ্গের ফেজ বা দশা পরিবর্তন করা হয়। যেমন, '১' এর জন্য ০° ফেজ এবং '০' এর জন্য ১৮০° ফেজ ব্যবহার করা হয়।

- FSK (Frequency Shift Keying): এটি একটি ডিজিটাল মডুলেশন কৌশল যেখানে বাইনারি ডেটার উপর ভিত্তি করে বাহক তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করা হয়। যেমন, '১' এর জন্য একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি (f1) এবং '০' এর জন্য অন্য একটি ফ্রিকোয়েন্সি (f2) ব্যবহার করা হয়।

০৬। মডুলেশন এর শ্রেণীবিভাগ দেখাও। উত্তর: মডুলেশনকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. অ্যানালগ মডুলেশন (Analog Modulation): যখন তথ্য সংকেতটি অ্যানালগ প্রকৃতির হয়।

- অ্যাম্প্লিচিউড মডুলেশন (AM)

- ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন (FM)

- ফেজ মডুলেশন (PM)

২. ডিজিটাল মডুলেশন (Digital Modulation): যখন তথ্য সংকেতটি ডিজিটাল প্রকৃতির (বাইনারি) হয়।

- অ্যাম্প্লিচিউড শিফট কিইং (ASK)

- ফ্রিকোয়েন্সি শিফট কিইং (FSK)

- ফেজ শিফট কিইং (PSK)

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। ASK, PSK, FSK - এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। উত্তর: নিচে ASK, FSK, এবং PSK ডিজিটাল মডুলেশন কৌশলগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

ASK (Amplitude Shift Keying)

- সুবিধা:

- সরল বাস্তবায়ন: ASK মডুলেটর এবং ডিমডুলেটরের সার্কিট খুবই সাধারণ, যা তৈরি করা সহজ এবং খরচও কম।

- কম ব্যান্ডউইথ: অন্য দুটি পদ্ধতির তুলনায় এর ব্যান্ডউইথের প্রয়োজনীয়তা কম।

- অসুবিধা:

- নয়েজ সংবেদনশীলতা: এটি নয়েজ, ভোল্টেজ পরিবর্তন এবং অন্যান্য বাহ্যিক হস্তক্ষেপের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। যেহেতু তথ্য অ্যাম্প্লিচিউডের উপর নির্ভর করে, তাই সামান্য নয়েজও ডেটাকে বিকৃত করতে পারে।

- কম পাওয়ার দক্ষতা: এর পাওয়ার ব্যবহার অদক্ষ, যা এটিকে উচ্চ-ক্ষমতার ট্রান্সমিশনের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে।

FSK (Frequency Shift Keying)

- সুবিধা:

- উন্নত নয়েজ ইমিউনিটি: এটি ASK-এর চেয়ে নয়েজের প্রভাব ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারে। যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করে তথ্য পাঠানো হয় এবং অ্যাম্প্লিচিউড স্থির থাকে, তাই অ্যাম্প্লিচিউড-ভিত্তিক নয়েজ এটিকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে না।

- ত্রুটিমুক্ত ট্রান্সমিশন: এর ত্রুটির হার (Error Rate) ASK-এর তুলনায় কম।

- অসুবিধা:

- অধিক ব্যান্ডউইথ: ASK এবং PSK-এর তুলনায় FSK-এর জন্য বেশি ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন হয়, কারণ দুটি ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করার জন্য ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামে বেশি জায়গা লাগে।

- জটিল সার্কিট: এর মডুলেটর এবং ডিমডুলেটর সার্কিট ASK-এর চেয়ে কিছুটা জটিল।

PSK (Phase Shift Keying)

- সুবিধা:

- সর্বোত্তম নয়েজ ইমিউনিটি: এটি তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নয়েজরোধী। ফেজ পরিবর্তন শনাক্ত করা অ্যাম্প্লিচিউড বা ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

- উচ্চ ডেটা রেট: PSK ব্যবহার করে প্রতি সিগন্যালে একাধিক বিট পাঠানো সম্ভব (যেমন: QPSK-তে ২ বিট, 8-PSK-তে ৩ বিট), যা ডেটা পাঠানোর হারকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

- উচ্চ পাওয়ার দক্ষতা: এটি ডেটা প্রেরণের জন্য খুবই পাওয়ার-এফিসিয়েন্ট, যা এটিকে স্যাটেলাইট ও ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।

- অসুবিধা:

- জটিল ডিমডুলেশন: PSK সিগন্যালকে সঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি সুসংগত (Coherent) ডিমডুলেটর প্রয়োজন, যা প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে ফেজ সিনক্রোনাইজেশন বজায় রাখে। এর সার্কিট বাস্তবায়ন করা বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল।

- ফেজ অস্পষ্টতা (Phase Ambiguity): ডিমডুলেটর অনেক সময় সঠিক ফেজ রেফারেন্স শনাক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারে, যা ডেটা পুনরুদ্ধারে ত্রুটির কারণ হতে পারে।

অনুশীলনী-৫

০১। ডিজিটাল মডুলেশনের সংজ্ঞা দাও। উত্তর: ডিজিটাল মডুলেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি অ্যানালগ বাহক তরঙ্গের (Carrier Wave) কোনো একটি বৈশিষ্ট্যকে (যেমন- অ্যাম্প্লিচিউড, ফ্রিকোয়েন্সি বা ফেজ) ডিজিটাল ডেটা বা বিট স্ট্রীম (০ এবং ১) অনুসারে পরিবর্তন করা হয়।

০২। ব্লক কোডিং কি? উত্তর: ব্লক কোডিং (Block Coding) হলো একটি এরর-কন্ট্রোল (Error-Control) পদ্ধতি যেখানে ডেটা বিটের একটি গ্রুপকে (k-bits) একটি বড় গ্রুপে (n-bits) রূপান্তর করা হয়। এই অতিরিক্ত বিটগুলো (Redundant bits) ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় ত্রুটি শনাক্তকরণ বা সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

০৩। লাইন কোডিং কি? উত্তর: লাইন কোডিং (Line Coding) হলো ডিজিটাল ডেটাকে (বাইনারি বিট) ট্রান্সমিশন মিডিয়ায় পাঠানোর উপযোগী ডিজিটাল সিগন্যালে (সাধারণত ভোল্টেজ লেভেল) রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।

০৪। লাইন কোডিং এর ক্যাটাগরি গুলো উল্লেখ কর। উত্তর: লাইন কোডিং এর প্রধান তিনটি ক্যাটাগরি হলো:

- ইউনিপোলার (Unipolar)

- পোলার (Polar)

- বাইপোলার (Bipolar)

০৫। ব্লক কোডিং এর স্টেপ গুলো কি কি? উত্তর: ব্লক কোডিং এর প্রধান তিনটি ধাপ হলো:

- বিভাজন (Division): মূল ডেটা স্ট্রীমকে k-বিটের ব্লকে ভাগ করা হয়।

- প্রতিস্থাপন (Substitution): প্রতিটি k-বিটের ব্লকের জন্য একটি সংশ্লিষ্ট n-বিটের কোডওয়ার্ড প্রতিস্থাপন করা হয়।

- একতীকরণ (Combination): n-বিটের কোডওয়ার্ডগুলোকে একত্রিত করে নতুন একটি ডেটা স্ট্রীম তৈরি করা হয়।

০৬। স্যাম্পলিং ও কোয়ান্টাইজেশন কি? উত্তর:

- স্যাম্পলিং (Sampling): অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরের প্রথম ধাপ হলো স্যাম্পলিং। এই প্রক্রিয়ায় একটি নিরবচ্ছিন্ন অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে নির্দিষ্ট সময় পর পর এর মান (অ্যাম্প্লিচিউড) সংগ্রহ করা হয়।

- কোয়ান্টাইজেশন (Quantization): এটি স্যাম্পলিং এর পরবর্তী ধাপ। এই প্রক্রিয়ায় স্যাম্পলিং করে পাওয়া প্রতিটি মানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা বা কোয়ান্টাম মান নির্ধারণ করা হয়।

০৭। এনকোডিং কি? উত্তর: এনকোডিং (Encoding) হলো ডেটাকে এক ফরম্যাট থেকে অন্য ফরম্যাটে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। ডেটা কমিউনিকেশনে, এটি ডিজিটাল ডেটাকে ট্রান্সমিশনের উপযোগী সিগন্যাল বা কোডে রূপান্তর করাকে বোঝায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। ডিজিটাল মডুলেশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। উত্তর: ডিজিটাল মডুলেশন হলো ডিজিটাল ডেটাকে অ্যানালগ চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানোর একটি কৌশল। এই পদ্ধতিতে, ডিজিটাল বিট স্ট্রীম (0 এবং 1) ব্যবহার করে একটি উচ্চ-কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের (Carrier Wave) বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হয়। এর প্রধান তিনটি কৌশল হলো:

- অ্যাম্প্লিচিউড শিফট কিইং (ASK): বিটের মান অনুযায়ী বাহক তরঙ্গের অ্যাম্প্লিচিউড পরিবর্তন করা হয়।

- ফ্রিকোয়েন্সি শিফট কিইং (FSK): বিটের মান অনুযায়ী বাহক তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করা হয়।

- ফেজ শিফট কিইং (PSK): বিটের মান অনুযায়ী বাহক তরঙ্গের ফেজ বা দশা পরিবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ডিজিটাল ডেটা রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ বা অন্যান্য অ্যানালগ মাধ্যমে কার্যকরভাবে পাঠানো সম্ভব হয়।

০২। ইউনিপোলার লাইন কোডিং সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। উত্তর: ইউনিপোলার (Unipolar) লাইন কোডিং হলো সবচেয়ে সরল লাইন কোডিং স্কিম, যেখানে সিগন্যালের ভোল্টেজ লেভেল শুধুমাত্র একটি পোলারিটি (সাধারণত পজিটিভ) ব্যবহার করে।

- কার্যপদ্ধতি: এই স্কিমে, একটি বাইনারি মানকে (যেমন '১') পজিটিভ ভোল্টেজ দ্বারা এবং অন্য মানটিকে (যেমন '০') শূন্য ভোল্টেজ (Zero Voltage) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

- সমস্যা: এর প্রধান দুটি সমস্যা হলো:

- ডিসি কম্পোনেন্ট (DC Component): দীর্ঘ সময় ধরে অনেকগুলো '১' একসাথে থাকলে সিগন্যালে একটি গড় ভোল্টেজ তৈরি হয়, যা কিছু ট্রান্সমিশন সিস্টেমে সমস্যা সৃষ্টি করে।

- সিনক্রোনাইজেশন: অনেকগুলো '০' বা '১' একসাথে থাকলে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে টাইমিং বা সিনক্রোনাইজেশন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

০৩। লাইন কোডিং এবং ব্লক কোডিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ। উত্তর:

| বৈশিষ্ট্য | লাইন কোডিং (Line Coding) | ব্লক কোডিং (Block Coding) |

| মূল উদ্দেশ্য | ডিজিটাল ডেটাকে ট্রান্সমিশনের উপযোগী ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা। | ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় ত্রুটি (Error) শনাক্ত বা সংশোধন করা। |

| প্রক্রিয়া | প্রতিটি বিটকে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ লেভেল বা প্যাটার্নে রূপান্তর করে। | k-বিটের একটি ব্লক ডেটাকে n-বিটের একটি কোডওয়ার্ডে রূপান্তর করে (n > k)। |

| লক্ষ্য | সিনক্রোনাইজেশন বজায় রাখা, ডিসি কম্পোনেন্ট কমানো এবং ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ করা। | ডেটার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) বৃদ্ধি করা। |

| অবস্থান (OSI মডেলে) | সাধারণত ফিজিক্যাল লেয়ারে কাজ করে। | সাধারণত ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে (এবং ফিজিক্যাল লেয়ারে) কাজ করে। |

| উদাহরণ | NRZ, RZ, Manchester, AMI | Hamming Code, 4B/5B, 8B/10B |

০৪। পোলার এনকোডিং কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কি কি? উত্তর: পোলার এনকোডিং (Polar Encoding) হলো এমন এক ধরনের লাইন কোডিং স্কিম যেখানে দুটি ভিন্ন ভোল্টেজ লেভেল (একটি পজিটিভ এবং একটি নেগেটিভ) ব্যবহার করে বাইনারি '০' এবং '১' কে প্রকাশ করা হয়। এতে কোনো শূন্য ভোল্টেজ লেভেল ব্যবহার করা হয় না।

প্রকারভেদ: পোলার এনকোডিং প্রধানত তিন প্রকার:

- নন-রিটার্ন-টু-জিরো (Non-Return-to-Zero - NRZ):

- NRZ-L (Level)

- NRZ-I (Invert)

- রিটার্ন-টু-জিরো (Return-to-Zero - RZ)

- বাইফেজ (Biphase):

- ম্যানচেস্টার (Manchester)

- ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার (Differential Manchester)

০৫। NRZ-L এবং NRZ-I এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। উত্তর:

| বৈশিষ্ট্য | NRZ-L (Non-Return-to-Zero Level) | NRZ-I (Non-Return-to-Zero Invert) |

| সংজ্ঞা | ভোল্টেজের লেভেল সরাসরি বিটের মানকে নির্দেশ করে। (যেমন: পজিটিভ ভোল্টেজ = ০, নেগেটিভ ভোল্টেজ = ১)। | বিট ইন্টারভালের শুরুতে ভোল্টেজের পরিবর্তন (Transition) বিটের মানকে নির্দেশ করে। |

| কার্যপদ্ধতি | এখানে সিগন্যাল লেভেল বিটের মানের উপর নির্ভরশীল। | পরবর্তী বিট '১' হলে সিগন্যাল লেভেল পরিবর্তিত (Invert) হয়, আর '০' হলে আগের লেভেলেই থাকে। |

| সিনক্রোনাইজেশন | অনেকগুলো ০ বা ১ একসাথে থাকলে সিনক্রোনাইজেশন সমস্যা হয়। | দীর্ঘ সময় ধরে '০' থাকলে সিনক্রোনাইজেশন সমস্যা হয়, কিন্তু '১' থাকলে ট্রানজিশন হওয়ায় সমস্যা কম। |

| নির্ভরশীলতা | সিগন্যালের পোলারিটি (Polarity) জানা জরুরি। | শুধুমাত্র সিগন্যালের পরিবর্তন শনাক্ত করলেই চলে। |

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ডিজিটাল কমিউনিকেশন এর বর্ণনা দাও। উত্তর: ডিজিটাল কমিউনিকেশন হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ডিজিটাল ডেটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো হয়। নিচে একটি আদর্শ ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রামসহ প্রতিটি অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো:

ব্লকগুলোর বর্ণনা:

- উৎস (Information Source): এটি তথ্যের উৎপত্তিস্থল, যা অ্যানালগ (যেমন- কণ্ঠস্বর) বা ডিজিটাল (যেমন- টেক্সট ফাইল) হতে পারে।

- সোর্স এনকোডার (Source Encoder): এর প্রধান কাজ হলো উৎস থেকে আসা অপ্রয়োজনীয় ডেটা (Redundancy) বাদ দিয়ে ডেটাকে সংকুচিত (Compress) করা। যেমন- একটি টেক্সট ফাইলকে ZIP ফাইলে রূপান্তর করা। এটি চ্যানেলের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

- চ্যানেল এনকোডার (Channel Encoder): এই অংশটি ডেটার সাথে অতিরিক্ত বিট (Redundant Bits) যোগ করে, যা মূলত এরর কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্লক কোডিং এই স্তরেই করা হয়, যাতে গ্রাহক প্রান্তে ডেটাতে কোনো ত্রুটি ঘটলে তা শনাক্ত বা সংশোধন করা যায়।

- ডিজিটাল মডুলেটর (Digital Modulator): এটি চ্যানেল এনকোডার থেকে আসা বিট স্ট্রীমকে চ্যানেলের মধ্য দিয়ে পাঠানোর উপযোগী অ্যানালগ সিগন্যালে (ASK, FSK, PSK) রূপান্তর করে।

- চ্যানেল (Channel): এটি হলো সেই ট্রান্সমিশন মিডিয়া (তার বা বেতার) যার মধ্য দিয়ে সিগন্যাল প্রেরক থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছায়। চ্যানেলে নয়েজ (Noise), অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) ইত্যাদি যুক্ত হয়ে সিগন্যালকে বিকৃত করতে পারে।

- ডিজিটাল ডিমডুলেটর (Digital Demodulator): এটি চ্যানেল থেকে আসা অ্যানালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিটাল বিট স্ট্রীমে রূপান্তর করে। এটি মডুলেটরের বিপরীত কাজ করে।

- চ্যানেল ডিকোডার (Channel Decoder): এটি প্রাপ্ত বিট স্ট্রীম থেকে ত্রুটি শনাক্ত ও সংশোধন করার চেষ্টা করে। এটি চ্যানেল এনকোডারের বিপরীত কাজ।

- সোর্স ডিকোডার (Source Decoder): এটি সংকুচিত ডেটাকে তার মূল রূপে ফিরিয়ে আনে (Decompression)। এটি সোর্স এনকোডারের বিপরীত কাজ।

- গন্তব্য (Destination): এটি কমিউনিকেশনের শেষ প্রান্ত, যেখানে মূল তথ্যটি পৌঁছায়।

০২। ব্লক কোডিং সিস্টেম বর্ণনা কর। উত্তর: ব্লক কোডিং (Block Coding) একটি বহুল ব্যবহৃত এরর-কন্ট্রোল (Error-Control) কৌশল। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ট্রান্সমিশনের সময় ডেটাতে কোনো ত্রুটি ঘটলে তা শনাক্ত করা বা ক্ষেত্রবিশেষে সংশোধন করা।

মূল ধারণা: ব্লক কোডিং-এ, ডেটার বিটগুলোকে k বিটের ব্লকে ভাগ করা হয়, যেগুলোকে ডেটাওয়ার্ড (Dataword) বলা হয়। এরপর প্রতিটি ডেটাওয়ার্ডের সাথে কিছু অতিরিক্ত বিট (r সংখ্যক) যোগ করে n বিটের একটি নতুন ব্লক তৈরি করা হয় (n = k + r), যাকে কোডওয়ার্ড (Codeword) বলা হয়। শুধুমাত্র এই কোডওয়ার্ডগুলোই চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। যেহেতু k বিটের সম্ভাব্য সকল কম্বিনেশনের জন্য n বিটের কোডওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় না, তাই গ্রাহক প্রান্তে যদি এমন কোনো কোডওয়ার্ড পাওয়া যায় যা তালিকায় নেই, তবে বোঝা যায় যে ডেটাতে ত্রুটি ঘটেছে।

কার্যপ্রক্রিয়া: ব্লক কোডিং সিস্টেম প্রধানত তিনটি ধাপে কাজ করে:

- বিভাজন (Division): প্রেরক প্রান্তে, মূল বিট স্ট্রীমকে

kবিটের সমান আকারের ব্লকে ভাগ করা হয়। - জেনারেটর/প্রতিস্থাপন (Generator/Substitution): একটি পূর্বনির্ধারিত নিয়ম বা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রতিটি

k-বিটের ডেটাওয়ার্ডকে একটিn-বিটের কোডওয়ার্ডে রূপান্তর করা হয়। এইn-বিটের কোডওয়ার্ডেkসংখ্যক মূল বিট এবংrসংখ্যক অতিরিক্ত বা রিডানডেন্ট বিট থাকে। - চেকার (Checker): গ্রাহক প্রান্তে, প্রাপ্ত

n-বিটের কোডওয়ার্ডটি বৈধ কোডওয়ার্ডের তালিকায় আছে কিনা তা যাচাই করা হয়।- যদি প্রাপ্ত কোডওয়ার্ডটি বৈধ হয়, তবে এর থেকে মূল

k-বিটের ডেটাওয়ার্ডটি বের করে নেওয়া হয়। - যদি প্রাপ্ত কোডওয়ার্ডটি অবৈধ হয়, তবে গ্রাহক বুঝতে পারে যে একটি ত্রুটি ঘটেছে এবং প্রেরককে ডেটা পুনরায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতে পারে অথবা এরর কারেকশন কোড ব্যবহার করে নিজেই সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে।

- যদি প্রাপ্ত কোডওয়ার্ডটি বৈধ হয়, তবে এর থেকে মূল

উদাহরণ: একটি জনপ্রিয় ব্লক কোডিং স্কিম হলো 4B/5B। এখানে ৪-বিটের ডেটাওয়ার্ডকে ৫-বিটের কোডওয়ার্ডে রূপান্তর করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য শুধু এরর শনাক্তকরণই নয়, বরং দীর্ঘ সময় ধরে '০' থাকা এড়িয়ে সিনক্রোনাইজেশন বজায় রাখাও।

০৩। টাইমিং ডায়াগ্রাম সহ বিভিন্ন প্রকার পোলার এনকোডিং এর বর্ণনা দাও। উত্তর: পোলার এনকোডিং স্কিমগুলোতে বাইনারি ডেটাকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়। নিচে টাইমিং ডায়াগ্রামসহ প্রধান পোলার এনকোডিং স্কিমগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. নন-রিটার্ন-টু-জিরো (NRZ - Non-Return-to-Zero): এই পদ্ধতিতে সিগন্যাল একটি বিট ইন্টারভালের পুরো সময় জুড়ে স্থির থাকে এবং কখনোই শূন্যতে ফিরে আসে না।

- NRZ-L (Level): এখানে ভোল্টেজের লেভেল সরাসরি বিটের মান নির্দেশ করে। যেমন, ডায়াগ্রামে নেগেটিভ লেভেল '১' এবং পজিটিভ লেভেল '০' নির্দেশ করছে।

- NRZ-I (Invert): এখানে পরবর্তী বিট '১' হলে সিগন্যাল তার লেভেল পরিবর্তন (Invert) করে। বিট '০' হলে সিগন্যাল লেভেল অপরিবর্তিত থাকে। ডায়াগ্রামে দেখা যায়, প্রতিটি '১' এর শুরুতে একটি ট্রানজিশন ঘটছে।

২. রিটার্ন-টু-জিরো (RZ - Return-to-Zero): এই পদ্ধতিতে, প্রতিটি বিটের মাঝপথে সিগন্যাল শূন্য ভোল্টেজে ফিরে আসে।

- কার্যপদ্ধতি: '১' পাঠানোর জন্য সিগন্যাল প্রথমে পজিটিভ ভোল্টেজে যায় এবং বিটের মাঝপথে শূন্যতে ফিরে আসে। '০' পাঠানোর জন্য সিগন্যাল প্রথমে নেগেটিভ ভোল্টেজে যায় এবং মাঝপথে শূন্যতে ফিরে আসে। মাঝপথে শূন্যতে ফিরে আসার কারণে সিনক্রোনাইজেশন সহজ হয়, কিন্তু এর জন্য দ্বিগুণ ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন হয়।

৩. বাইফেজ (Biphase): এই পদ্ধতিতে প্রতিটি বিট ইন্টারভালের মাঝখানে একটি ট্রানজিশন বা লেভেল পরিবর্তন ঘটে, যা সিনক্রোনাইজেশনের জন্য খুবই সহায়ক।

- ম্যানচেস্টার (Manchester): এটি RZ এবং NRZ-L এর সমন্বিত রূপ।

- '০' এর জন্য বিটের শুরুতে হাই ভোল্টেজ এবং মাঝখানে হাই-থেকে-লো ট্রানজিশন হয়।

- '১' এর জন্য বিটের শুরুতে লো ভোল্টেজ এবং মাঝখানে লো-থেকে-হাই ট্রানজিশন হয়।

- ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার (Differential Manchester): এটি RZ এবং NRZ-I এর সমন্বিত রূপ।

- এখানে প্রতিটি বিটের মাঝখানে ট্রানজিশন বাধ্যতামূলক (সিনক্রোনাইজেশনের জন্য)।

- পরবর্তী বিট '০' হলে বিটের শুরুতে একটি অতিরিক্ত ট্রানজিশন ঘটে।

- পরবর্তী বিট '১' হলে বিটের শুরুতে কোনো ট্রানজিশন ঘটে না।

অনুশীলনী-৬

০১। মাল্টিপ্লেক্সিং এর সংজ্ঞা দাও। উত্তর: মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একাধিক ডেটা সিগন্যালকে একত্রিত করে একটিমাত্র কম্পোজিট সিগন্যালে পরিণত করা হয় এবং সেই সিগন্যালটিকে একটি একক কমিউনিকেশন চ্যানেল বা মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করা হয়। 📡

০২। মাল্টিপ্লেক্সিং কেন করা হয়? উত্তর: একটি কমিউনিকেশন চ্যানেলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মাল্টিপ্লেক্সিং করা হয়। এর মাধ্যমে একটিমাত্র চ্যানেল দিয়ে একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী ডেটা পাঠাতে পারে, যা চ্যানেলের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং খরচ কমায়।

০৩। TDMA - বলতে কি বুঝ? উত্তর: TDMA বা Time Division Multiple Access হলো একটি চ্যানেল অ্যাক্সেস পদ্ধতি যেখানে একাধিক ব্যবহারকারী একই ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেলকে বিভিন্ন সময় বা টাইম স্লটে (Time Slot) ভাগ করে ব্যবহার করে। প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার নির্দিষ্ট টাইম স্লটে ডেটা পাঠাতে পারে।

০৪। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এর সংজ্ঞা দাও। উত্তর: ডিমাল্টিপ্লেক্সিং (Demultiplexing) হলো মাল্টিপ্লেক্সিং এর বিপরীত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায়, গ্রাহক প্রান্তে (Receiver end) মাল্টিপ্লেক্স করা কম্পোজিট সিগন্যাল থেকে মূল পৃথক সিগন্যালগুলোকে আলাদা করা হয়।

০৫। মাল্টিপ্লেক্সার কি? উত্তর: মাল্টিপ্লেক্সার (Multiplexer), সংক্ষেপে MUX, হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা একাধিক ইনপুট সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে একত্রিত করে একটিমাত্র আউটপুট লাইনে প্রেরণ করে।

০৬। SONET - এর পূর্ণরূপ লেখ। উত্তর: SONET-এর পূর্ণরূপ হলো Synchronous Optical Networking (সিনক্রোনাস অপটিক্যাল নেটওয়ার্কিং)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বলতে কি বুঝ? উত্তর: ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (Frequency Division Multiplexing - FDM) হলো একটি অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং কৌশল যেখানে একটি কমিউনিকেশন চ্যানেলের সম্পূর্ণ ব্যান্ডউইথকে একাধিক ছোট ছোট নন-ওভারল্যাপিং ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড বা সাব-চ্যানেলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড বরাদ্দ করা হয় এবং সব সিগন্যাল একই সময়ে নিজ নিজ ব্যান্ড দিয়ে চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। সিগন্যালগুলোর মধ্যে যাতে সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য প্রতিটি ব্যান্ডের মাঝে একটি অব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সি স্পেস রাখা হয়, যাকে গার্ড ব্যান্ড (Guard Band) বলে।

০২। বেসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশনের মাঝে পার্থক্য লেখ। উত্তর:

| বৈশিষ্ট্য | বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Baseband Transmission) | ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Broadband Transmission) |

| সিগন্যালের ধরন | ডিজিটাল সিগন্যাল সরাসরি পাঠানো হয়, কোনো মডুলেশন ছাড়াই। | অ্যানালগ সিগন্যাল পাঠানো হয়, প্রায়ই মডুলেশন ব্যবহার করা হয়। |

| চ্যানেল ব্যবহার | একটি সময়ে কেবল একটি সিগন্যাল পাঠানো যায়, যা চ্যানেলের পুরো ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে। | চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে ভাগ করে একই সময়ে একাধিক সিগন্যাল পাঠানো যায় (FDM ব্যবহার করে)। |

| প্রবাহের দিক | সাধারণত দ্বি-মুখী (Bidirectional)। | সাধারণত একমুখী (Unidirectional)। দ্বি-মুখী যোগাযোগের জন্য দুটি আলাদা চ্যানেল লাগে। |

| উদাহরণ | লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), যেমন- ইথারনেট। | ক্যাবল টিভি (CATV), টেলিফোন নেটওয়ার্ক। |

০৩। মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমের ক্যাটাগরি গুলো উল্লেখ কর। উত্তর: মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমকে প্রধানত দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়:

১. অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং (Analog Multiplexing):

- ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (FDM)

- ওয়েভলেংথ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (WDM)

২. ডিজিটাল মাল্টিপ্লেক্সিং (Digital Multiplexing):

- টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (TDM)

- সিনক্রোনাস টিডিএম (Synchronous TDM)

- অ্যাসিনক্রোনাস বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টিডিএম (Asynchronous/Statistical TDM)

০৪। টি ডি এম ও এফ ডি এম এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। উত্তর:

| বৈশিষ্ট্য | FDM (Frequency Division Multiplexing) | TDM (Time Division Multiplexing) |

| সিগন্যালের ধরন | অ্যানালগ সিগন্যালের জন্য ব্যবহৃত হয়। | ডিজিটাল সিগন্যালের জন্য ব্যবহৃত হয়। |

| সম্পদ বিভাজন | এখানে ফ্রিকোয়েন্সি ভাগ করা হয় এবং সময় শেয়ার করা হয়। | এখানে সময় ভাগ করা হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সি শেয়ার করা হয়। |

| ক্রসটক | পাশাপাশি চ্যানেলের মধ্যে ক্রসটক বা ইন্টারফেরেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। | ক্রসটকের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম। |

| প্রয়োজনীয়তা | সিগন্যাল আলাদা রাখার জন্য গার্ড ব্যান্ড (Guard Band) প্রয়োজন। | সিনক্রোনাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গার্ড টাইম (Guard Time) লাগতে পারে। |

| দক্ষতা | যদি কোনো চ্যানেল ব্যবহৃত না হয়, তবে সেই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডটি নষ্ট হয়। | সিনক্রোনাস TDM-এ কোনো ডিভাইস ডেটা না পাঠালে তার টাইম স্লটটি নষ্ট হয়। |

০৫। বেসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড বলতে কি বুঝায়? উত্তর:

- বেসব্যান্ড (Baseband): বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন হলো এমন একটি সিগন্যালিং পদ্ধতি যেখানে ডিজিটাল সিগন্যালকে কোনো মডুলেশন ছাড়াই সরাসরি চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এই পদ্ধতিতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবল একটি সিগন্যাল চ্যানেলের সম্পূর্ণ ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে ডেটা পাঠাতে পারে। এটি একটি এক লেনের রাস্তার মতো, যেখানে একবারে একটি গাড়িই চলতে পারে। যেমন - ইথারনেট ল্যান।

- ব্রডব্যান্ড (Broadband): ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে একাধিক ছোট ছোট স্বাধীন সাব-চ্যানেলে ভাগ করা হয়, যার ফলে একই সময়ে একাধিক সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব হয়। এখানে সাধারণত অ্যানালগ সিগন্যাল এবং FDM কৌশল ব্যবহার করা হয়। এটি একটি বহু-লেনের হাইওয়ের মতো, যেখানে অনেক গাড়ি নিজ নিজ লেনে একসাথে চলতে পারে। যেমন - ক্যাবল টিভি।

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বা FDM সম্পর্কে আলোচনা কর। উত্তর: ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (FDM) একটি অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং কৌশল, যার মাধ্যমে একটি একক কমিউনিকেশন চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে একাধিক ব্যবহারকারীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর মূলনীতি হলো, চ্যানেলের মোট ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামকে একাধিক ছোট ছোট ফ্রিকোয়েন্সি স্লটে বা সাব-চ্যানেলে বিভক্ত করা, এবং প্রতিটি ব্যবহারকারীকে একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি স্লট বরাদ্দ করা। 📻

কার্যপ্রক্রিয়া:

- মাল্টিপ্লেক্সিং প্রক্রিয়া (প্রেরক প্রান্তে):

- একাধিক উৎস থেকে আসা ইনপুট সিগন্যালগুলোকে প্রথমে একটি মডুলেটরের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়।

- প্রতিটি মডুলেটর তার সংশ্লিষ্ট সিগন্যালকে একটি ভিন্ন ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে মডুলেট করে। এর ফলে প্রতিটি মূল সিগন্যাল তার জন্য বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে স্থানান্তরিত হয়।

- এরপর, বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের এই সিগন্যালগুলোকে একত্রিত করে একটি কম্পোজিট বা মিশ্র সিগন্যাল তৈরি করা হয়। এই কম্পোজিট সিগন্যালটিই মূল চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

- ডিমাল্টিপ্লেক্সিং প্রক্রিয়া (গ্রাহক প্রান্তে):

- গ্রাহক প্রান্তে, কম্পোজিট সিগন্যালটি ডিমাল্টিপ্লেক্সারের কাছে পৌঁছায়।

- ডিমাল্টিপ্লেক্সার একাধিক ব্যান্ডপাস ফিল্টার (Bandpass Filter) ব্যবহার করে। প্রতিটি ফিল্টার একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে গ্রহণ করে এবং বাকিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে।

- এর ফলে মিশ্র সিগন্যাল থেকে প্রতিটি মূল সিগন্যাল আলাদা হয়ে যায়।

- সবশেষে, একটি ডিমডুলেটর ব্যবহার করে প্রতিটি সিগন্যাল থেকে ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সরিয়ে মূল তথ্য সংকেতটি পুনরুদ্ধার করা হয়।

গার্ড ব্যান্ড (Guard Band): পাশাপাশি দুটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের সিগন্যাল যাতে একে অপরের সাথে মিশে না যায় বা ক্রসটক (Crosstalk) তৈরি না করে, সেজন্য তাদের মধ্যে একটি ছোট অব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সি স্পেস রাখা হয়। একে গার্ড ব্যান্ড বলে।

ব্যবহার:

- এএম (AM) এবং এফএম (FM) রেডিও সম্প্রচার।

- পুরোনো অ্যানালগ টেলিফোন সিস্টেমে একাধিক ভয়েস কল একসাথে পাঠানোর জন্য।

- ক্যাবল টেলিভিশন (CATV) সিস্টেমে একাধিক টিভি চ্যানেল একটিমাত্র কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য।

০২। টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এর বর্ণনা কর। উত্তর: টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (TDM) একটি ডিজিটাল মাল্টিপ্লেক্সিং কৌশল যেখানে একাধিক ডিজিটাল সিগন্যালকে একটি একক চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য চ্যানেলের সম্পূর্ণ সময়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা টাইম স্লটে (Time Slot) ভাগ করা হয়। প্রতিটি ইনপুট সিগন্যালকে পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট টাইম স্লট বরাদ্দ করা হয়।

মূল ধারণা: TDM-এর মূল ধারণা হলো সময়ের বিভাজন। এখানে চ্যানেলের পুরো ব্যান্ডউইথ প্রতিটি সিগন্যালের জন্য বরাদ্দ থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট সময়টুকুর জন্য। এটি একটি গোলটেবিল আলোচনার মতো, যেখানে প্রত্যেকে কথা বলার জন্য পালাক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময় পায়। ⏰

কার্যপ্রক্রিয়া: TDM সিস্টেমে, ইনপুট সিগন্যালগুলোর প্রতিটি থেকে একটি করে অংশ (বিট বা বাইট) নিয়ে একটি ফ্রেম (Frame) তৈরি করা হয়। প্রতিটি ফ্রেমের মধ্যে প্রতিটি ইনপুট লাইনের জন্য একটি করে টাইম স্লট থাকে। এই ফ্রেমগুলো ধারাবাহিকভাবে চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। গ্রাহক প্রান্তে, ডিমাল্টিপ্লেক্সার ফ্রেম থেকে প্রতিটি টাইম স্লটের ডেটাকে আলাদা করে সংশ্লিষ্ট আউটপুট লাইনে পাঠিয়ে দেয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে নিখুঁত সিনক্রোনাইজেশন থাকা অপরিহার্য।

প্রকারভেদ: TDM প্রধানত দুই প্রকার:

- সিনক্রোনাস টিডিএম (Synchronous TDM):

- এই পদ্ধতিতে, প্রতিটি ইনপুট ডিভাইসকে প্রতিটি ফ্রেমে একটি নির্দিষ্ট টাইম স্লট স্থায়ীভাবে বরাদ্দ করা হয়।

- যদি কোনো ডিভাইস তার নির্দিষ্ট সময়ে ডেটা না পাঠায়, তবুও তার টাইম স্লটটি খালিই (Empty) চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যায়।

- সুবিধা: এটি বাস্তবায়ন করা সহজ।

- অসুবিধা: চ্যানেলের কার্যক্ষমতার অপচয় হতে পারে, কারণ খালি স্লটগুলো নষ্ট হয়।

- অ্যাসিনক্রোনাস বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টিডিএম (Asynchronous/Statistical TDM):

- এই পদ্ধতিতে, শুধুমাত্র যে ডিভাইসগুলোর পাঠানোর মতো ডেটা থাকে, তাদেরকেই পর্যায়ক্রমে টাইম স্লট বরাদ্দ করা হয়।

- এখানে প্রতিটি স্লটের সাথে ডেটার পাশাপাশি একটি অ্যাড্রেসও যুক্ত থাকে, যাতে গ্রাহক বুঝতে পারে ডেটাটি কোন ডিভাইস থেকে এসেছে।

- সুবিধা: এটি সিনক্রোনাস TDM-এর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর, কারণ এখানে কোনো টাইম স্লট নষ্ট হয় না।

- অসুবিধা: এর ডিজাইন ও বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে জটিল।

ব্যবহার:

- ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক (যেমন: PCM সিস্টেম)।

- ISDN (Integrated Services Digital Network)।

- SONET/SDH নেটওয়ার্ক, যা ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

অনুশীলনী-৭

০১। Flow Control বলতে কী বুঝায়? উত্তর: ফ্লো কন্ট্রোল (Flow Control) হলো এমন একটি কৌশল যা ডেটা কমিউনিকেশনে প্রেরক (Sender) এবং প্রাপকের (Receiver) মধ্যে ডেটা প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রেরক যেন ধীরগতিসম্পন্ন প্রাপকের বাফারকে ডেটা দ্বারা অভিভূত (overwhelm) করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

০২। Window কী? উত্তর: স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকলের প্রেক্ষাপটে, উইন্ডো (Window) হলো সেই পরিমাণ ডেটা ফ্রেমের সংখ্যা যা একজন প্রেরক প্রাপকের কাছ থেকে কোনো প্রাপ্তিস্বীকার (Acknowledgement) পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই একবারে পাঠাতে পারে।

০৩। Frame কী? উত্তর: ফ্রেম (Frame) হলো ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের (Data Link Layer) ডেটার একক। এটি একটি ডেটা প্যাকেট যা হেডার (Header), পেলোড (Payload) বা মূল ডেটা এবং ট্রেইলার (Trailer) নিয়ে গঠিত, যা ডেটাকে এক নোড থেকে অন্য নোডে পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

০৪। ACK Frame বলতে কী বুঝায়? উত্তর: ACK বা Acknowledgement Frame হলো একটি বিশেষ কন্ট্রোল ফ্রেম যা প্রাপক (Receiver) প্রেরকের (Sender) কাছে পাঠায়। এর মাধ্যমে প্রাপক নিশ্চিত করে যে সে একটি ডেটা ফ্রেম সঠিকভাবে এবং কোনো ত্রুটি ছাড়াই পেয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। Data Flow Control এর প্রয়োজনীয়তা লেখ। উত্তর: ডেটা কমিউনিকেশনে ফ্লো কন্ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

- বাফার ওভারফ্লো রোধ (Preventing Buffer Overflow): প্রেরকের ডেটা পাঠানোর গতি যদি প্রাপকের ডেটা গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের গতির চেয়ে বেশি হয়, তাহলে প্রাপকের মেমোরি বাফার পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ফ্লো কন্ট্রোল প্রেরককে সাময়িকভাবে থামিয়ে বা ধীরগতিতে ডেটা পাঠাতে বাধ্য করে, যা বাফার ওভারফ্লো রোধ করে।

- ডেটা হারানো প্রতিরোধ (Preventing Data Loss): বাফার পূর্ণ হয়ে গেলে নতুন আসা ডেটা ফ্রেমগুলো হারিয়ে যায় (dropped)। ফ্লো কন্ট্রোল এই ডেটা হারানো প্রতিরোধ করে সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।

- দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing Efficiency): ডেটা হারিয়ে গেলে তা পুনরায় পাঠাতে হয়, যা নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ নষ্ট করে। ফ্লো কন্ট্রোল ডেটা লস কমিয়ে পুনরায় ডেটা পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে, ফলে নেটওয়ার্কের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

০২। Acknowledgement Lost সমস্যাটি চিত্রসহ লেখ। উত্তর: Acknowledgement Lost সমস্যাটি Stop-and-Wait প্রোটোকলের একটি সাধারণ ত্রুটি।

সমস্যাটির বর্ণনা: এই সমস্যাটি তখন ঘটে যখন প্রেরক একটি ডেটা ফ্রেম সফলভাবে প্রাপকের কাছে পাঠায় এবং প্রাপক সেটি সঠিকভাবে গ্রহণও করে। প্রাপক ফ্রেমটি পাওয়ার পর একটি প্রাপ্তিস্বীকার বা ACK (Acknowledgement) পাঠায়, কিন্তু সেই ACK ফ্রেমটি নেটওয়ার্কে হারিয়ে যায় এবং প্রেরকের কাছে পৌঁছায় না।

যেহেতু প্রেরক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (Timeout period) ACK পায় না, সে ধরে নেয় যে মূল ডেটা ফ্রেমটিই হয়তো হারিয়েছে। ফলে, প্রেরক তার টাইমার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আগের ডেটা ফ্রেমটিই পুনরায় পাঠায়। প্রাপক তখন একই ফ্রেম দ্বিতীয়বার পায় (Duplicate Frame), যা অপ্রয়োজনীয়।

সমাধান: এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রেমে সিকোয়েন্স নম্বর (Sequence Number) ব্যবহার করা হয়। প্রাপক যখন ডুপ্লিকেট সিকোয়েন্স নম্বরের ফ্রেম পায়, তখন সে বুঝতে পারে এটি একটি পুনরায় পাঠানো ফ্রেম এবং সেটিকে বাতিল করে দেয়, কিন্তু পুরনো ACK টি আবার পাঠায়।

চিত্র:

০৩। Stop and Wait প্রটোকলের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ। উত্তর: Stop-and-Wait প্রোটোকলের সুবিধা:

- সরলতা (Simplicity): এই প্রোটোকলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত সহজ। এর কার্যপদ্ধতি খুবই সরল প্রকৃতির।

- নির্ভুলতা (Accuracy): এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ফ্রেম সঠিকভাবে প্রাপকের কাছে পৌঁছেছে, কারণ প্রতিটি ফ্রেমের জন্য আলাদাভাবে প্রাপ্তিস্বীকার বা ACK যাচাই করা হয়।

Stop-and-Wait প্রোটোকলের অসুবিধা:

- অদক্ষতা (Inefficiency): এটি অত্যন্ত অদক্ষ একটি প্রোটোকল। প্রেরককে প্রতিটি ফ্রেম পাঠানোর পর ACK-এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যার ফলে চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ বেশিরভাগ সময় অব্যবহৃত থাকে।

- কম থ্রুপুট (Low Throughput): অপেক্ষার সময় বেশি হওয়ায় প্রতি সেকেন্ডে ডেটা পাঠানোর হার (থ্রুপুট) অনেক কমে যায়, বিশেষ করে যখন ট্রান্সমিশন ডিলে বা ল্যাটেন্সি বেশি থাকে।

- দূরপাল্লার জন্য অনুপযুক্ত: উচ্চ ল্যাটেন্সিযুক্ত দূরপাল্লার কমিউনিকেশনের (যেমন- স্যাটেলাইট) জন্য এই প্রোটোকল একেবারেই অনুপযুক্ত, কারণ রাউন্ড-ট্রিপ টাইম অনেক বেশি হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। Stop and Wait প্রটোকলের চিত্রসহ বর্ণনা কর। উত্তর: Stop-and-Wait প্রোটোকল হলো ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের সবচেয়ে সহজ ফ্লো কন্ট্রোল এবং এরর কন্ট্রোল প্রোটোকল। এর মূলনীতি হলো, প্রেরক (Sender) একটিমাত্র ডেটা ফ্রেম পাঠাবে এবং সেই ফ্রেমের জন্য প্রাপকের (Receiver) কাছ থেকে একটি প্রাপ্তিস্বীকার বা Acknowledgement (ACK) না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ACK পাওয়ার পরেই প্রেরক পরবর্তী ফ্রেমটি পাঠাবে। ⚙️

কার্যপ্রক্রিয়া: এই প্রোটোকলের কার্যপদ্ধতি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

- ফ্রেম প্রেরণ: প্রেরক একটি ডেটা ফ্রেম (যেমন: ফ্রেম ০) প্রাপকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং সাথে সাথে একটি টাইমার চালু করে।

- প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অপেক্ষা: ফ্রেম পাঠানোর পর প্রেরক সম্পূর্ণ থেমে যায় এবং প্রাপকের কাছ থেকে ACK আসার জন্য অপেক্ষা করে।

- ACK প্রেরণ: প্রাপক ফ্রেমটি সঠিকভাবে এবং ত্রুটিমুক্তভাবে পেলে, সে প্রেরকের কাছে একটি ACK ফ্রেম (যেমন: ACK ১, যা ফ্রেম ০ পাওয়ার স্বীকৃতি এবং ফ্রেম ১ এর জন্য অনুরোধ) পাঠায়।

- পরবর্তী ফ্রেম প্রেরণ: প্রেরক যখন ACK ফ্রেমটি পায়, তখন সে টাইমার বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তী ডেটা ফ্রেমটি (ফ্রেম ১) পাঠায়। এরপর আবার নতুন করে পুরো প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ত্রুটি ব্যবস্থাপনা (Error Handling):

- ফ্রেম হারিয়ে গেলে (Lost Frame): যদি প্রেরকের পাঠানো ফ্রেমটি নেটওয়ার্কে হারিয়ে যায়, তাহলে প্রাপক কোনো ACK পাঠাবে না। প্রেরকের টাইমার নির্দিষ্ট সময় পর শেষ (Timeout) হয়ে যাবে এবং সে ধরে নেবে ফ্রেমটি হারিয়েছে। তখন সে আগের ফ্রেমটিই পুনরায় পাঠাবে।

- ACK হারিয়ে গেলে (Lost ACK): যদি প্রাপকের পাঠানো ACK ফ্রেমটি হারিয়ে যায়, তাহলেও প্রেরকের টাইমার শেষ হয়ে যাবে। প্রেরক ভাববে মূল ফ্রেমটি হারিয়েছে এবং সেটি পুনরায় পাঠাবে। প্রাপক তখন সিকোয়েন্স নম্বর দেখে বুঝতে পারবে এটি একটি ডুপ্লিকেট ফ্রেম এবং সেটিকে বাতিল করে দেবে, কিন্তু প্রেরকের জন্য আবার একটি ACK পাঠাবে।

চিত্রসহ কার্যপ্রণালী:

উপরের চিত্রে Stop-and-Wait প্রোটোকলের স্বাভাবিক কার্যप्रণালী দেখানো হয়েছে, যেখানে প্রেরক একটি ফ্রেম পাঠায় এবং ACK পাওয়ার পর পরবর্তী ফ্রেমটি পাঠায়।

উপসংহার: যদিও Stop-and-Wait প্রোটোকল খুবই সরল, এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো এর চরম অদক্ষতা। প্রতি ফ্রেমে অপেক্ষা করার কারণে চ্যানেলের ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় না। এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই পরবর্তীতে আরও উন্নত প্রোটোকল, যেমন স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল (Sliding Window Protocol)-এর উদ্ভব হয়েছে।

অনুশীলনী-৮

০১। Error কত প্রকার ও কি কি? উত্তর: ডেটা কমিউনিকেশনে সংঘটিত ত্রুটি বা Error প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

- সিঙ্গেল-বিট এরর (Single-bit Error)

- বার্স্ট এরর (Burst Error)

০২। Error কী? উত্তর: ডেটা কমিউনিকেশনে এরর (Error) বা ত্রুটি হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রেরকের পাঠানো ডেটা এবং প্রাপকের গ্রহণ করা ডেটার মধ্যে অমিল থাকে। ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের নয়েজ বা অন্যান্য কারণে ডেটার বিট ০ থেকে ১ অথবা ১ থেকে ০ তে পরিবর্তিত হলে এই ত্রুটি ঘটে। ⚡

০৩। প্যারিটি বিট কী? উত্তর: প্যারিটি বিট (Parity Bit) হলো একটি অতিরিক্ত বিট যা ডেটার একটি ব্লকের সাথে যুক্ত করা হয় ত্রুটি শনাক্তকরণের জন্য। ডেটা ব্লকের মোট '১' এর সংখ্যাকে জোড় (Even Parity) বা বিজোড় (Odd Parity) করার জন্য এই বিটের মান ০ বা ১ নির্ধারণ করা হয়।

০৪। এরর সংশোধন কী? উত্তর: এরর সংশোধন বা Error Correction হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ডেটাতে কোনো ত্রুটি ঘটলে তা শুধু শনাক্তই করা হয় না, বরং ত্রুটিটি কোন বিটে ঘটেছে তা নির্ণয় করে সেই বিটটিকে তার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। এরর ডিটেকশন এবং এরর কারেকশন বলতে কি বুঝ? উত্তর: এরর ডিটেকশন (Error Detection): এরর ডিটেকশন বা ত্রুটি শনাক্তকরণ হলো এমন কিছু কৌশল যার মাধ্যমে প্রাপক (Receiver) বুঝতে পারে যে প্রাপ্ত ডেটাতে কোনো ত্রুটি ঘটেছে কিনা। এই পদ্ধতিগুলো শুধু ত্রুটির উপস্থিতি সম্পর্কে জানাতে পারে, কিন্তু ত্রুটিটি কোথায় ঘটেছে বা কীভাবে তা সংশোধন করতে হবে, সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। ত্রুটি পাওয়া গেলে প্রাপক সাধারণত প্রেরককে ডেটা পুনরায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে। উদাহরণ: প্যারিটি চেক (Parity Check), সাইক্লিক রিডানডেন্সি চেক (CRC)।

এরর কারেকশন (Error Correction): এরর কারেকশন বা ত্রুটি সংশোধন একটি আরও উন্নত প্রক্রিয়া। এটি ডেটাতে ত্রুটির উপস্থিতি শনাক্ত করার পাশাপাশি কোন বিট বা বিটগুলো পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্ণয় করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলোকে সংশোধন করতে পারে। এর জন্য ডেটার সাথে তুলনামূলকভাবে বেশি রিডানডেন্ট বিট যোগ করতে হয়। উদাহরণ: হামিং কোড (Hamming Code)।

০২। বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি শনাক্তকরণ কৌশল গুলো লেখ। উত্তর: ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় ত্রুটি শনাক্তকরণ কৌশলগুলো হলো:

- প্যারিটি চেক (Parity Check):

- সিম্পল প্যারিটি চেক (Simple Parity Check)

- দ্বি-মাত্রিক প্যারিটি চেক (Two-dimensional Parity Check)

- সাইক্লিক রিডানডেন্সি চেক (Cyclic Redundancy Check - CRC)

- চেকসাম (Checksum)

০৩। সিঙ্গেল এবং মাল্টিপল বিট এরর চিত্রসহ বর্ণনা কর। উত্তর: ১. সিঙ্গেল-বিট এরর (Single-bit Error): যখন একটি ডেটা ইউনিটের (যেমন- একটি বাইট বা প্যাকেট) মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিট পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে সিঙ্গেল-বিট এরর বলে। এই ধরনের ত্রুটি সাধারণত সমান্তরাল (Parallel) ট্রান্সমিশনে ঘটে যেখানে প্রতিটি বিট ভিন্ন তার দিয়ে যায়।

উদাহরণ ও চিত্র: ধরা যাক, প্রেরক পাঠিয়েছে 01001100। কিন্তু প্রাপক গ্রহণ করল 01011100। এখানে শুধুমাত্র চতুর্থ বিটটি ০ থেকে ১ এ পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রেরিত ডেটা: 0 1 0 0 1 1 0 0 প্রাপ্ত ডেটা: 0 1 0 1 1 1 0 0

২. বার্স্ট এরর (Burst Error): যখন একটি ডেটা ইউনিটের মধ্যে দুই বা ততোধিক বিট পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে বার্স্ট এরর বলে। সিরিয়াল ট্রান্সমিশনে এই ধরনের ত্রুটি বেশি দেখা যায়, কারণ নয়েজ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হয় এবং পরপর কয়েকটি বিটকে প্রভাবিত করে।

উদাহরণ ও চিত্র: ধরা যাক, প্রেরক পাঠিয়েছে 01001101। কিন্তু নয়েজের কারণে প্রাপক পেল 01010111। এখানে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বিট পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রেরিত ডেটা: 0 1 0 0 1 1 0 1 প্রাপ্ত ডেটা: 0 1 0 1 0 1 1 1

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। হামিং কোড এরর-কারেকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর। উত্তর: হামিং কোড (Hamming Code) একটি অত্যন্ত কার্যকর লিনিয়ার ব্লক কোড যা ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় সংঘটিত সিঙ্গেল-বিট এরর শনাক্ত এবং সংশোধন করতে পারে। রিচার্ড হামিং এই কোডিং পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। 🧐

হামিং কোডের মূলনীতি হলো, মূল ডেটা বিটের সাথে কয়েকটি প্যারিটি বিট এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে প্রাপক প্রান্তে এই প্যারিটি বিটগুলো পরীক্ষা করে সহজেই বলে দেওয়া যায় যে কোনো ত্রুটি ঘটেছে কিনা এবং ঘটলে ঠিক কোন অবস্থানে ঘটেছে।

হামিং কোড তৈরির পদ্ধতি (প্রেরক প্রান্তে): হামিং কোড তৈরির জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়:

ধাপ ১: প্যারিটি বিটের সংখ্যা নির্ণয় প্রথমে কতগুলো প্যারিটি বিট (r) লাগবে তা নির্ধারণ করতে হয়। যদি ডেটা বিটের সংখ্যা m হয়, তবে r এর মান এমন হতে হবে যেন নিচের শর্তটি পূরণ হয়: 2r≥m+r+1 উদাহরণস্বরূপ, ৪-বিট ডেটার (m=4) জন্য r=3 হয়, কারণ 23≥4+3+1 বা 8≥8।

ধাপ ২: প্যারিটি বিটের অবস্থান নির্ধারণ প্যারিটি বিটগুলোকে কোডওয়ার্ডের মধ্যে 2 এর ঘাত (power of 2) অবস্থানে স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, প্যারিটি বিটগুলো থাকবে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ... ইত্যাদি পজিশনে। বাকি খালি পজিশনগুলোতে ডেটা বিটগুলো বসানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৪-বিট ডেটা (D) এবং ৩-বিট প্যারিটির (P) জন্য ৭-বিটের কোডওয়ার্ডের গঠন হবে: P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7

ধাপ ৩: প্যারিটি বিটের মান নির্ণয় প্রতিটি প্যারিটি বিট তার নিজের অবস্থানসহ নির্দিষ্ট কিছু বিটকে পরীক্ষা (Check) করে। (সাধারণত Even Parity ব্যবহার করা হয়)।

- P1 চেক করে: ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ... ইত্যাদি পজিশনের বিট।

- P2 চেক করে: ২, ৩, ৬, ৭, ১০, ১১, ... ইত্যাদি পজিশনের বিট।

- P4 চেক করে: ৪, ৫, ৬, ৭, ১২, ১৩, ... ইত্যাদি পজিশনের বিট।

- P8 চেক করে: ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ... ইত্যাদি পজিশনের বিট।

প্রতিটি প্যারিটি বিটের মান (০ বা ১) এমনভাবে সেট করা হয় যাতে তার আওতাধীন সকল বিটের মধ্যে '১' এর সংখ্যা জোড় হয়।

এরর শনাক্ত ও সংশোধন (প্রাপক প্রান্তে):

ধাপ ৪: ত্রুটি শনাক্তকরণ প্রাপক প্রাপ্ত কোডওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে আবার প্যারিটি চেক করে। সে প্রতিটি প্যারিটি গ্রুপের (P1, P2, P4...) জন্য প্যারিটি বিটের মান পুনরায় গণনা করে।

- যদি প্রাপ্ত প্যারিটি বিট এবং পুনরায় গণনা করা প্যারিটি বিট একই হয়, তবে সেই প্যারিটি চেক

Passকরে এবং এর মান হয়0। - যদি মান ভিন্ন হয়, তবে সেই প্যারিটি চেক

Failকরে এবং এর মান হয়1।

ধাপ ৫: ত্রুটি সংশোধন প্রাপ্ত প্যারিটি চেকগুলোর মানগুলোকে (P4 P2 P1 এই ক্রমে) একত্রিত করে একটি বাইনারি সংখ্যা তৈরি করা হয়, যাকে এরর সিনড্রোম (Error Syndrome) বলে।

- যদি সিনড্রোমের মান

000হয়, তার মানে কোনো ত্রুটি নেই। - যদি সিনড্রোমের মান অশূন্য (non-zero) হয়, তবে সেই মানটিই ত্রুটিপূর্ণ বিটের অবস্থান নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, সিনড্রোমের মান যদি

101(দশমিকে 5) হয়, তার মানে ৫ নম্বর বিটটিতে ত্রুটি ঘটেছে।

এরপর প্রাপক সেই নির্দিষ্ট অবস্থানের বিটটিকে ফ্লিপ (০ থাকলে ১ এবং ১ থাকলে ০) করে ডেটা সংশোধন করে নেয়।

উদাহরণ: ধরা যাক, ডেটা 1011। এখানে D3=1, D5=0, D6=1, D7=1।

- P1 (চেক করে ৩, ৫, ৭):

D3, D5, D7তে '১' আছে দুটি। জোড় করার জন্যP1=0। - P2 (চেক করে ৩, ৬, ৭):

D3, D6, D7তে '১' আছে তিনটি। জোড় করার জন্যP2=1। - P4 (চেক করে ৫, ৬, ৭):

D5, D6, D7তে '১' আছে দুটি। জোড় করার জন্যP4=0।

সুতরাং, প্রেরিত কোডওয়ার্ড হবে 0110011। ধরা যাক, এটি প্রেরণের সময় ৫ নম্বর বিটটি পরিবর্তিত হয়ে 0110111 হয়ে গেল। প্রাপক এখন প্যারিটি চেক করে এরর সিনড্রোম বের করবে এবং দেখবে এর মান 101 (5) হয়েছে, যা তাকে বলে দেবে যে ৫ নম্বর বিটটি ভুল এবং সেটিকে সংশোধন করতে হবে।

অনুশীলনী-৯

০১। TCP/IP - এর পূর্ণরূপ লেখ। উত্তর: TCP/IP - এর পূর্ণরূপ হলো Transmission Control Protocol/Internet Protocol (ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল/ইন্টারনেট প্রোটোকল)।

০২। TCP/IP কী? উত্তর: TCP/IP হলো একগুচ্ছ কমিউনিকেশন প্রোটোকলের একটি সেট বা স্যুট যা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর মধ্যে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ স্থাপন করে। 🌐

০৩। প্রোটোকল স্যুট কী? উত্তর: প্রোটোকল স্যুট (Protocol Suite) হলো একাধিক সম্পর্কিত প্রোটোকলের একটি সংগ্রহ যা একটি নেটওয়ার্কে ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য একসাথে কাজ করে। যেমন - TCP/IP একটি প্রোটোকল স্যুট।

০৪। ইন্টারনেট এ কোন প্রোটকল ব্যবহার হয়? উত্তর: ইন্টারনেটে প্রধানত TCP/IP প্রোটোকল স্যুট ব্যবহার করা হয়।

০৫। পূর্ণরূপ লেখ: ISDN, DNS, ISO, ASK. উত্তর:

- ISDN: Integrated Services Digital Network (ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস ডিজিটাল নেটওয়ার্ক)

- DNS: Domain Name System (ডোমেইন নেম সিস্টেম)

- ISO: International Organization for Standardization (আন্তর্জাতিক মান সংস্থা)

- ASK: Amplitude Shift Keying (অ্যাম্প্লিচিউড শিফট কিইং)

০৬। রাউটিং কি? উত্তর: রাউটিং (Routing) হলো একটি নেটওয়ার্কে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা প্যাকেট পাঠানোর জন্য সবচেয়ে সেরা পথ (Best Path) খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া। এই কাজটি রাউটার নামক ডিভাইস করে থাকে।

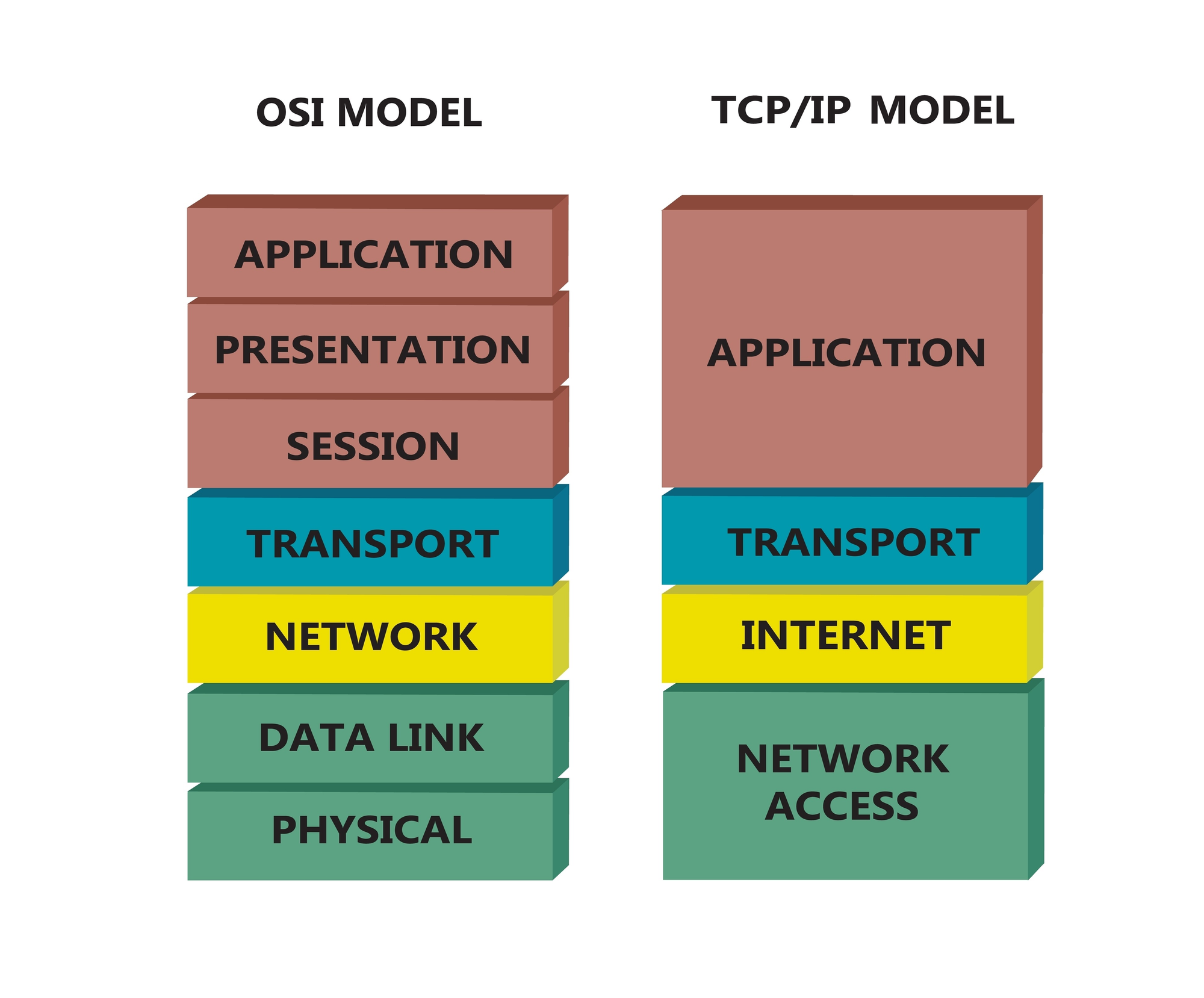

০৭। OSI বলতে কি বুঝ? উত্তর: OSI বা Open Systems Interconnection হলো একটি ধারণাগত মডেল (Conceptual Model) যা একটি নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের কার্যকারিতাকে সাতটি বিভিন্ন স্তরে (Layer) ভাগ করে। এটি তৈরি করেছে ISO।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

০১। ওএসআই মডেল এর বিভিন্ন স্তরের নাম লেখ। উত্তর: OSI মডেলের সাতটি স্তর বা লেয়ার রয়েছে। নিচ থেকে উপরের দিকে স্তরগুলো হলো:

- ফিজিক্যাল লেয়ার (Physical Layer)

- ডেটা লিঙ্ক লেয়ার (Data Link Layer)

- নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer)

- ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)

- সেশন লেয়ার (Session Layer)

- প্রেজেন্টেশন লেয়ার (Presentation Layer)

- অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

০২। TCP/IP - এর বর্ণনা দাও। উত্তর: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) হলো ইন্টারনেটের মূল চালিকাশক্তি এবং সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত প্রোটোকল স্যুট। এটি দুটি প্রধান প্রোটোকল নিয়ে গঠিত:

- TCP (Transmission Control Protocol): এটি একটি সংযোগ-ভিত্তিক (Connection-oriented) প্রোটোকল যা ডেটাকে প্যাকেটে ভাগ করা, ত্রুটি যাচাই করা এবং ডেটা যাতে নির্ভরযোগ্যভাবে ও ক্রমানুসারে গন্তব্যে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করে।

- IP (Internet Protocol): এটি একটি সংযোগবিহীন (Connectionless) প্রোটোকল যার মূল কাজ হলো ডেটা প্যাকেটের জন্য অ্যাড্রেসিং (Addressing) এবং রাউটিং (Routing) এর ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ প্যাকেটকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

এই দুটি প্রোটোকল একসাথে কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে একটি সফল ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ স্থাপন করে, যা ইন্টারনেটকে সম্ভব করে তুলেছে।

০৩। TCP/IP - এর কয়টি লেয়ার এবং কি কি? উত্তর: TCP/IP মডেলের সাধারণত চারটি লেয়ার বা স্তর রয়েছে। স্তরগুলো হলো:

- নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস লেয়ার (Network Access Layer) বা লিঙ্ক লেয়ার (Link Layer)

- ইন্টারনেট লেয়ার (Internet Layer)

- ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)

- অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

০৪। সিনক্রোনাইজেশন বলতে কি বুঝ? উত্তর: ডেটা কমিউনিকেশনের প্রেক্ষাপটে, সিনক্রোনাইজেশন (Synchronization) বলতে প্রেরক (Sender) এবং প্রাপকের (Receiver) মধ্যে টাইমিং বা সময়কে সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। ডেটাকে সঠিকভাবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য উভয় ডিভাইসের ক্লক (Clock) সিগন্যালকে একই তালে রাখা অপরিহার্য। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে ডেটা ব্লক আকারে পাঠানো হয় এবং একটি সাধারণ ক্লক সিগন্যাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

০১। OSI Model - এর লেয়ার গুলো বর্ণনা কর। উত্তর: OSI (Open Systems Interconnection) মডেল নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনকে সাতটি বিমূর্ত স্তরে বিভক্ত করে। প্রতিটি স্তরের একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে এবং এটি তার উপরের ও নিচের স্তরের সাথে যোগাযোগ করে। নিচে স্তরগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

স্তর ৭: অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer) এটি OSI মডেলের সর্বোচ্চ স্তর এবং ব্যবহারকারীর সবচেয়ে কাছের স্তর। ব্যবহারকারী যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করে (যেমন- ওয়েব ব্রাউজার, ইমেইল ক্লায়েন্ট), সেগুলো এই স্তরে কাজ করে।

- কাজ: নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রদান করা, ফাইল ট্রান্সফার, ইমেইল, ওয়েব ব্রাউজিং ইত্যাদি।

- প্রোটোকল: HTTP, FTP, SMTP, DNS।

স্তর ৬: প্রেজেন্টেশন লেয়ার (Presentation Layer) এই স্তরটিকে নেটওয়ার্কের "অনুবাদক" বলা হয়। এটি ডেটাকে এমন একটি ফরম্যাটে রূপান্তর করে যা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার বুঝতে পারে।

- কাজ: ডেটা এনক্রিপশন (Encryption), ডিক্রিপশন (Decryption), ডেটা সংকোচন (Compression) এবং ডেটা ফরম্যাটিং।

স্তর ৫: সেশন লেয়ার (Session Layer) এই স্তর দুটি ডিভাইসের মধ্যেকার কমিউনিকেশন সেশন বা সংযোগ স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং সমাপ্তি নিয়ন্ত্রণ করে।

- কাজ: সেশন শুরু ও শেষ করা, ডায়ালগ কন্ট্রোল (কে কখন ডেটা পাঠাবে তা নিয়ন্ত্রণ), এবং সিনক্রোনাইজেশন পয়েন্ট তৈরি করা যাতে বড় ফাইল ট্রান্সফারের সময় ত্রুটি হলে পুরোটা আবার পাঠাতে না হয়।

স্তর ৪: ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer) এই স্তরটি দুটি হোস্টের মধ্যে এন্ড-টু-এন্ড (End-to-End) নির্ভরযোগ্য ডেটা ডেলিভারি নিশ্চিত করে।

- কাজ: ডেটাকে ছোট ছোট সেগমেন্টে (Segment) ভাগ করা, ফ্লো কন্ট্রোল, এরর কন্ট্রোল এবং দুটি হোস্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।